“阿公”現在不吃鮑魚了

在過去兩三個月里,那條叫“Monny”的德國種羅威納是漁排上唯一的守夜者。它已經長到90多斤,兇猛的外形和凌厲的吠聲讓陌生人不敢靠近。“晚上全靠它來管理,”Monny的主人游太利對《創業家》記者說。

Monny主要得提防那些開快艇出海釣魚的“飛賊”,他們經過漁排時會順手牽羊。“一解繩子,整桶鮑魚就提走了。”

所謂“桶”,是指一種直徑幾十公分、用來養鮑魚的碗狀塑料器具,用一根固定在漁排上的尼龍繩拴住,倒扣著沉在海水里,底部由尼龍網兜住。桶的內壁通常爬滿了鮑魚,在它們長到一定個頭且行情不錯的時候,一桶鮑魚能值上千塊錢。對“飛賊”來說,偷走它們只是舉手之勞。

按鮑魚養殖的密度控制,一桶個頭較大的鮑魚大約是一二十只。在市場上,鮑魚是按個頭分檔計價的,個頭越大越貴。

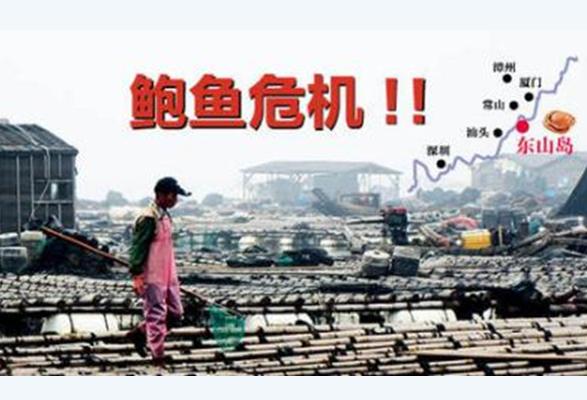

但總的來說,“飛賊”并不是漁排最大的敵人。眼下,游太利真正擔心的是鮑魚的行情:“往年這個時候,1斤8只的鮑魚能賣100多塊錢,現在降到50多塊還沒人要。”去年底以來,鮑魚出現了一波突如其來的貶值行情,究其原因則很簡單:“阿公”現在不吃鮑魚了。

“阿公”是東南沿海對政府部門的諧稱。在傳統上,鮑魚位居“海味四珍”(鮑魚、海參、魚翅、魚肚)之首,屬于公款吃喝中的常備佳肴。“阿公”明令限制“三公消費”,雖然讓公務員的口味清淡了不少,但對鮑魚養殖戶來說,則是異常沉重的打擊。“今年能保本就不錯了。”游太利說。

游太利身上有那種典型的漁民氣質,沉默少言,但一開口聲音就很響亮—在海風中和人對話,聲音小了對方根本聽不清。六七年前,也就是他20歲的時候,他在叔叔的漁船上當水手,去臺灣海峽南端捕魚。而現在,有了這處漁排,他算是獨立創業了。

海邊的人耕海牧魚,海面就是他們的土地—漁民們稱之為“海地”。游太利的海地離岸邊的漁港碼頭大約20分鐘水程,他每天都會開著柴油小舢板往返多次。

在東山,游太利的漁排規模不算大。用木板釘了30多個網箱格,綁定在泡沫墩子上,四周用六七只200多斤的鐵錨固定,面積在700平方米上下。漁排上另外要騰出一定的空間蓋一間簡易的木屋,用來堆放器具、住宿、生火做飯。

“我們這片海區,養鮑魚的有1000多戶。我知道的大戶,有做到1000多格的。”在養殖行當,那種4.5×4.5米的網箱格,算是計算海地面積的標準單位。游太利的海地不多,但僅僅打這些格子,就花掉了十萬塊錢。

在記者見到游太利的前一天,他剛給鮑魚喂過一輪海菜。每條三四十斤的海帶用了二三十條,每條20多塊錢;1000多斤龍須菜,每斤1塊3。此外還有人工費。從當地包工頭那里,游太利雇了兩個工人,每人每天工價100塊錢。

給鮑魚喂食是漁排上最頻繁的事務,喂食周期從十天左右到三四天不等。海菜的價格也隨季節浮動,在鮑魚長得最快的農歷八九月份,1斤海帶要1塊多錢,龍須菜則會漲到3塊。“喂一次菜最起碼也要2000多塊錢。”游太利說。

除了喂食,花錢的事還有很多,其中一個重頭項目就是在快要到來的夏天把吸附在鮑魚上的小海蠣剔掉。這是精細活,要由工人們用剪刀把鮑魚頭上的海蠣剪下來,又不傷到鮑魚。這一項費工很大,以游太利現在的養殖規模,需要三四十個人在漁排上清理一整天。

養鮑魚投入高,風險也大。和市場行情一樣讓游太利憂心的還有鮑魚觸目驚心的死亡率。東山島現在養的鮑魚品種叫皺紋盤鮑,平均成活率從四五年前的80%左右降到了現在的30%~40%。而死因則難以捉摸,“附近有一家去年這個時候放了30萬只鮑魚,到去年農歷9月,只剩下8萬只;可我一個朋友去年養了1萬只,過了一年還剩8000只。”

另外,海水養殖也是靠天吃飯的行當。“臺風來的時候,整個漁排都會飛起來。”不過,幸運的是,最近七八年來,東山島沒有碰到過正面來襲的臺風。但即便是被臺風的邊緣掃過,也足夠讓人操心了。

物種起源

在東山銅陵鎮海邊的一處平房里,記者見到了張志武。按照慣例,每天晚上七八點鐘他要把培苗池巡視一圈。他告訴記者,東山目前登記在案的培苗廠就有3000多家。據統計,東山的成品鮑魚產量約占全國的20%,而鮑魚苗的輸出則占了全國的六成。廣東和福建沿海的鮑魚養殖戶,通常都在東山買苗。

“現在的鮑魚苗行情,1.3公分以上才1毛1一個;去年這個時候能賣兩三毛。”一下子降價近六成,搞了十年培苗的張志武從未碰到過。

而影響鮑魚苗行情的不僅是“阿公”不點這個菜了,還包括福建北部的養殖區嚴重不景氣。去年,閩東北的連江一帶遭遇了赤潮,眾多鮑魚養殖戶損失殆盡。“很多人虧本,不干這行了。”張志武的培苗廠里有50多口池子,長到1.3公分的鮑魚苗已經囤積六七十萬只了。

和養殖戶一樣,張志武同樣為鮑魚苗的高死亡率擔憂。鮑魚是喜寒的生物,每年春夏之交,秋冬之交,海水水溫發生很大變化的時候對它們來說是危險時刻。但對培苗戶來說,最可怕的不是水溫變化,而是這個物種本身對環境的適應能力似乎越來越差了。張志武說,一個30平米的標準培苗池,在四五年前能產9萬個鮑魚苗,現在只能產3~4萬個了。密度大了就生病。

自東山島在1990年代初開始規模化養殖以來,這種皺紋盤鮑已經是第三個品種了,排在前面的是九孔鮑和黑鮑。

“要了解鮑魚,你算找對人了。”在銅陵鎮銅陵街,給記者講解東山鮑魚養殖史的翁德全說。翁德全是一名海洋生物工程師,研究包括鮑魚在內的貝類是他的專業。

1970年,中科院海洋研究所、福建省水產研究所、東山水產局珠貝廠聯合成立了“福建鮑魚組”,翁德全被指定參與其中。第二年,“鮑魚組”在東山搞出了四個品種的鮑魚苗,學名叫雜色鮑。這是中國海洋貝類人工育苗的開始。當時的《人民日報》發表的評論員文章說:“中國的生物衛星上天了!”事實上,制造這顆衛星的參考資料來自日本。1965年,日本的科技雜志上刊登了一篇關于鮑魚人工育苗的文章。

東山的皺紋盤鮑誕生于“鮑魚組”運作的第三年,它是由從山東引進的盤大鮑和東山的雜色鮑配種而成。只不過,當時的雜色鮑以及皺紋盤鮑一直活在“鮑魚組”的實驗池里,“縣水產局還要貼錢給老百姓去放流,搞鮑魚礁。”

遺憾的是,東山鮑魚產業的開創者并不是“鮑魚組”,而是臺灣人陳鎮陽兄弟。1990年代初,陳鎮陽兄弟從海那邊來到東山,投資了一家室內鮑魚養殖場。翁德全清楚地記得,陳氏兄弟過來的第二年,曾請他去喝茶。那天上午,陳鎮陽從鮑魚池里跳上來,坐到茶桌邊,神神秘秘地對他說:“翁先生,你要做這個才會富啊。”

陳氏兄弟頭一年賺了1000多萬元。從他們的培苗廠出來的鮑魚苗,一只賣到一塊九毛二,價錢是今天的十多倍。

生產性鮑魚養殖和實驗池里搞的瓶瓶罐罐是兩碼事。臺灣人養的鮑魚品種,也并非皺紋盤鮑,而是從臺灣帶來的九孔鮑。它有一個突出的優點:長得比皺紋盤鮑快。“最早發財的是一些和陳鎮陽兄弟打過交道的公職人員,據說他們每人都賺了幾千萬。”翁德全說。至于曾被當作“生物衛星”的四種雜色鮑,則完全被替代了,連種都沒有留下。

陳鎮陽兄弟帶來的機會稍縱即逝,那些五六年后才緩慢跟進的人們,收獲了九孔鮑的厄運。他們驚訝地發現,池子里的鮑魚幾乎全死光了。

“這并不奇怪,就是基因的問題。海洋中野生鮑魚的存量相當少,進入規模化養殖的鮑魚,全都是人工培育的品種。規模越大,近親繁殖就越厲害,幾代之后,品種就退化了。”

在九孔鮑退化的后期,代之而起的是黑鮑。這個品種是中國北方種,按實驗數據,它要求水溫不能高于26 ,明顯不適應東山海區,再加上近親繁殖,大約三年后,黑鮑全軍覆沒。

人們又把希望投向了在本地培育出來的皺紋盤鮑。基于和九孔鮑滅絕同樣的原因,這個原本能夠在30 水溫中生長的本地化品種,在最近五六年中,也不可避免地退化了。

不確定的未來

游太利很好客,留記者在漁排上住了一晚。當晚,海面上下了場毛毛雨,天氣預報里的大風沒有來。

游太利的魚排所在位置,屬于當地人所稱的“內海”。密密麻麻的漁排和木屋,乍看上去和一個村落無異。在漁排之間的水道上,出海釣魚的飛艇和養殖戶的小舢板、物料船往來穿梭。而在不遠處的海岸邊,黑壓壓地停泊著幾排鐵殼漁船。

在東山,擁有一艘鐵船的人是島上真正的中產階級。一艘鐵船值400~500萬元,其中包括100多萬元的船契。所謂船契,是指漁船動力的配額。游太利說,船契價格現在越炒越高,1匹馬力要3000多元,而一條船的動力通常是600~700百匹。

跟中國沿海的其他地方一樣,隨著近海漁業的枯竭,海洋養殖和出遠海捕魚,是東山人獲得動物蛋白質的主要途徑。照翁德全的說法,這是東山人的菜籃子工程。

至于海地,既提供蛋白質,也是漁民們生計的根本。游太利現在的身份有些尷尬,他屬于銅陵鎮的城鎮戶口,不能像島上的農村戶口一樣分到海地。他的那一小片海地是租來的,價格不菲,4.5 4.5米的一個格子,租金一年要幾十塊錢。

而東山的海地正在縮小。東山的口號是打造“旅游港口城市”,這意味著需要在海港碼頭和度假地產上大量投資。游太利告訴記者,因為碼頭要擴建,靠近銅陵碼頭的魚排將會被拆掉。“漁排不能占水道。再說,鐵船有油污,那一帶的海水也不太適合養鮑魚了。”他的漁排所在的區域,已經被劃入開發區了。

沿海漁民失去海面,和內陸地區農民因修路、蓋廠房、城市擴張而失地很相似。東山漁民以前大都養魚,但養魚成本高,死亡率高,于是就轉到養鮑魚、海參、海蠣。這幾年設備、人工、租金、海菜價格都越來越高了。“幾頭都是壓力,”游太利說。

和魚翅一樣,鮑魚消費的國際化程度不算太高。“現在鮑魚主要還是要靠國內市場消費。”福來海洋食品公司的總經理張福來對記者說。他是東山最早一批開冷凍廠的老板,他的廠區內有2000噸的超低溫冷庫。10多年前,在九孔鮑接近尾聲的階段,他就開始向東山的養殖戶收鮑魚。現在,他每天收進的鮑魚大約有3000斤,而庫存則達到了100多噸。

他的訂單有不少損失。年前人民大會堂曾向他預定1萬份鮑魚制成品,現在訂單取消了。在他的工廠里,鮑魚有即食、活凍、漂燙等幾個系列,銷售的范圍也很大,“新疆、北京、東北的客戶都很多。不要以為新疆遠,運費就貴。新疆那些運哈密瓜、葡萄的貨車不想空車回去,就算不夠油錢都會幫我們拉海產品的。”

出口是另一條路,因為香港和東南亞的華人吃鮑魚是有傳統的。“只不過,和內地一樣,鮑魚在那邊也主要是用于招待。”就在記者拜訪他的前幾天,來過一位埃及客人。第一次吃到中國人做的鮑魚,埃及人覺得味道很不錯,可以賣到中東去。

張福來倒是不擔心皺紋盤鮑退化后,沒處收鮑魚了。因為,只要這種消費習慣還在,就會有人養。而且,他已經聽說,有的大養殖場正在找替代皺紋盤鮑的新品種。

和游太利告別的當天,他正準備在漁排上裝太陽能。這樣一來,他就可以在那里看電視、睡覺了。這是他喜歡的生活。幾天前,他聽說東山的“海之星”冷庫組建了一支遠洋捕撈船隊,正在招聘船員,其中最引人矚目的是,遠洋船長的年薪不含提成有18萬元。但他沒興趣。國內有漁業專家曾說,派再多的遠洋船隊去太平洋(行情,資金,股吧,問診),也比不上搞好東海的漁場。在游太利看來正是如此,他想,能把一片家門口的海地“種”好就很不錯了。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X