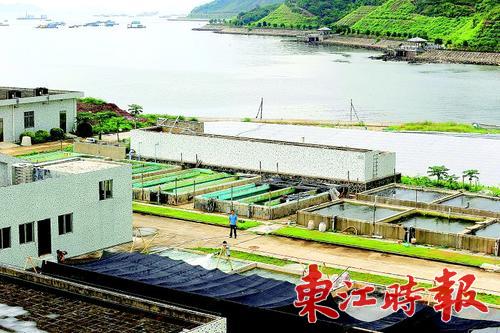

廣東省海洋漁業試驗中心。

試驗中心養殖的紅斑。

張海發

曾經,石斑魚被認為是一種不可被馴養的野生魚種。但是經過十多年的科技攻關,廣東省海洋漁業試驗中心主任、海洋生物學博士張海發帶領他的團隊,不僅先后在大亞灣畔實現了對石斑魚的人工繁育、雜交育種,如今又研發出了工廠化健康養殖技術,成功實現將石斑魚從大海搬進陸地廠房里養。去年開始,這一養殖技術正在民間推廣。5月27日,“惠州海洋行”采訪團專訪了張海發。張海發認為,工廠化健康養殖將成為海洋養殖的一條新路。

2003年

全國率先攻破石斑魚人工繁育技術

廣東省海洋漁業試驗中心主要以石斑魚為重點研究對象,以大亞灣海域名貴又經濟的海水魚類展開人工繁育和健康養殖。

“大亞灣海域的海洋漁業資源種類非常多,生物多樣性非常豐富,石斑魚是其中名貴性、經濟性比較有代表的魚類。1998年以前,石斑魚的人工繁育是空白的,漁民在養,但所有苗種是天然捕撈的野生魚苗。”張海發介紹說,隨著時間推移,石斑魚野生魚苗越來越少,從天然海域捕獲野生魚苗的數量已經不能支撐石斑魚養殖需求,急需在人工繁育方面取得突破。因此,上世紀90年代末、本世紀初,他和他的團隊重點以石斑魚人工繁殖為突破口開展研究。

2003年,張海發和他的團隊在全國率先成功攻破石斑魚人工繁育技術,使得石斑魚產業發展掀起了浪潮,石斑魚產量逐年萎縮面貌才得到改觀。

2009年

實現石斑魚雜交新品種批量生產

“在人工繁育取得突破后,我們又馬不停蹄地針對其育種、品種改良做了大量工作。從2003年開始,我們就已著手石斑魚育種,選取的方向是雜交育種。”張海發說,經過一路探索,歷經坎坷和曲折,他們終于在2009年取得重大突破,首先實現了石斑魚雜交新品種批量化生產。他們研發的兩個石斑魚雜交新品種——— 青龍斑和虎龍斑,都非常有經濟優勢,很快被眾多的養殖企業及養殖戶養殖。

“原來石斑魚養殖都是純種,2009年后,養殖品種多被雜交石斑魚替代。”張海發說,據推測,如今市面上的石斑魚養殖市場中,雜交石斑魚已經占據80%以上。而且,雜交石斑魚出來后,在養殖環境并不是很理想、養殖面積沒有擴大的情況下,全國石斑魚養殖總產量翻了一番。以廣東為例,2009年以前廣東的石斑魚年產量是2萬噸左右,現在已達到4萬噸左右。

張海發說,如今他和他的團隊針對雜交石斑魚育種還在繼續深入開展工作。“雜交育種是一個漫長的研究過程,需要長時間沉淀才有成果,相信未來還會有新的突破。”

如今

漁業養殖擺脫環境影響

“現在,有些漁業資源逐步在衰竭,不少品種已看不到了。老百姓在這種水環境中開展養殖,病害太多,很難取得好的養殖效果,可以說養殖戶多處于一種焦灼狀態。”張海發稱,近年來海域天災也較多,如赤潮、寒潮等,對養殖生產造成非常大的影響。

為了改變上述現狀,擺脫漁業養殖“靠天吃飯”的困境,從2003年開始,張海發和他的團隊就著手研究工廠化水循環技術,把魚搬進了“廠房”里養,即工廠化健康養殖技術。

“當時設計規模很小,就120方水。后來規模不斷擴大,技術不斷改進提升,到現在為止,所有車間、培育池全部轉換為循環水了。”張海發說,2009年他們研發的這一技術獲得國家專利。循環水常年保持干凈、清澈,水質非常好,使得魚兒完全擺脫了外面水質變化的影響。

張海發說,工廠化健康養殖技術最大的約束就是土地問題,因為建設廠方需要土地,此外運營成本就是電費。據測算,養一斤魚大概2~3元電費。“但這些成本都是可以通過養殖成活率來彌補的。現在網箱養殖石斑魚大概只有40%的成活率,如果遇到自然災害就更少,但水循環養殖成活率達到90%以上。”

見聞

兩層樓高海水過濾塔24小時運轉

在廣東省海洋漁業試驗中心,記者看到了該中心的工廠化健康養殖系統。只見兩層樓高的海水過濾塔24小時不停運轉著,為旁邊的幾間親魚培育車間提供源源不斷的純凈海水。而在親魚車間內,幾十個碩大的魚池里,不同種類、不同生長階段的石斑魚循著人工水流游弋著。有的魚池內培育著幾萬尾的石斑魚苗;有的魚池內養著十幾條體長接近1米、年齡五六歲、體重達近百斤的成年石斑魚。

“水循環養殖完全可以走進千家萬戶,規模大小可以自由調整。”張海發建議,大亞灣漁民在轉產轉業之路上,各漁村完全可以因地制宜,建設工廠化養殖企業或合作社,甚至各村各戶也可建設家庭作坊式循環水水產養殖。

張海發說,雖然目前尚未有漁民利用水循環養殖,但近年來,工廠化健康養殖技術正在我市悄然興起。據介紹,目前惠州地區有工廠化健康養殖廠3家,其中位于大亞灣和惠陽良井的兩家工廠,均是去年剛啟動,是直接使用或在其團隊指導下使用這一技術。

專訪

張海發:避孕藥養魚是誤傳

記者:從1998年開始,關于“避孕藥養魚”的說法甚囂塵上,如今民間仍有許多人對此將信將疑。這個說法到底有沒有依據?

張海發:這個說法缺乏科學根據,有點無稽之談。避孕藥養魚,它有什么優點?有什么促進作用?漁民是可以通過這個獲利還是其他?避孕藥是雌激素,對魚的生長沒有什么促進作用;從經濟上,養殖業也承受不起。這個說法沒有依據,這應該是一種誤傳。

之所以誤傳,可能是有人將一種在魚苗培育過程中使用的雄性激素理解成避孕藥了,因此以訛傳訛。在苗種培育生產過程中,有一種雄性化處理,有用到一些雄性激素。打比方,羅非魚的雄性個體明顯生長快,而雌性個體生長速度慢。一條魚的能量是有限的,羅非魚幾個月大就開始繁殖,如果過度繁殖,繁殖的能量分配過多,生長的能量分配就少,后面就不長個兒了。而雄性個體則一直長個,我們現在吃到的羅非魚一般都是雄性個體。因此,在苗種階段,會用雄性激素對魚苗做一些處理,誘導其性別分化,保持雄性個體的比例,但后面養殖階段是不會用的。這也僅僅是在魚苗魚種階段才會使用,后面生產過程是不需使用的。養殖過程差不多一年,這個過程中,藥物代謝早就沒有殘留了。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X