昨天在上海海洋大學的2016年中國河蟹產業發展高峰論壇上,楊先樂老師語重心長的說:近兩年河蟹“水癟子”病嚴重流行,江蘇興化地區尤為嚴重,有80%以上的塘口都有發現“水癟子”。“水癟子”是民間的叫法,現在說法不一,有的說是肝胰腺壞死,有的說是微孢子蟲病,有的說是蟹白斑綜合癥。

河蟹俗稱大閘蟹,屬于節肢動物門,甲殼綱動物,是一種大型的甲殼動物,頭部和胸部各節互相愈合,因此全身分為頭胸部和腹部兩部分,河蟹的生理特點和生態習性決定了它對環境的特殊要求也決定了病原體對它的易感染性。對魚河蟹“水癟子”病的具體的發病原因至今不明,所有的猜測都有其可能性又有其不確定性。細菌(弧菌)、寄生蟲(微孢子蟲)、藥物(殺蟲藥)、水質、環境、種質等等。

wssv是“水癟子”的病原?

河蟹“水癟子”病程較長,它的流行不符合暴發性流行的特點,那些暴發性流行的病原在沒有較大變異的情況下導致該病的發生在邏輯上存在一些問題。在很早的時候,我們就發現了河蟹帶有wssv,為何那時不出現水癟子?

細菌?

病蟹的肝胰腺、鰓、肌肉等組織中分離出了弧菌、腐敗希瓦氏菌、不動桿菌,但細菌回感難獲得任何癥狀,尤其是“水癟子”的癥狀。水癟子癥狀嚴重的蟹,細菌數量也越多。所以可以判定導致“水癟子”的蟹死亡的一個重要原因可能是細菌感染。

同時,楊先樂認為微孢子蟲的可能性不大。因為在鏡檢及特定引物PCR檢測微孢子蟲,在有明顯癥狀的病蟹中,1000X鏡檢沒有發現尾孢子蟲,PCR檢測微孢子蟲存在的概率是14%~25%。

最終大家鎖定的目標可能還是河蟹的種質出現了問題。今年我們發現有較多的地方蟹種出現了“水癟子”,發病2殼~3殼時,當時氣溫、水溫均較低,在這種水溫狀況下病原感染,尤其是病毒和細菌的感染所致發病的可能性較小(非傳染性疾病)。發生“水癟子”的池塘蟹種的來源均存在一些疑問,蟹種出現“水癟子”,無疑是種存在問題,是蟹發育上存在“先天不足”。進而種質問題是河蟹養殖所存在的一個重要問題,已是不爭的事實。不管最終是什么樣的研究結果,河蟹“水癟子”發生與種質存在著重要關系。

楊先樂河蟹“水癟子”病的控制核心在提升河蟹自身的健康水平,并提出了以下的控制方案:

增強河蟹的抗逆性、 保肝護膽、免疫增強劑等,另外也要把好苗種關,苗種盡量用當地苗,下塘前進行消毒和抽檢,弱苗、病苗堅決不下塘,并選擇適當的養殖密度。

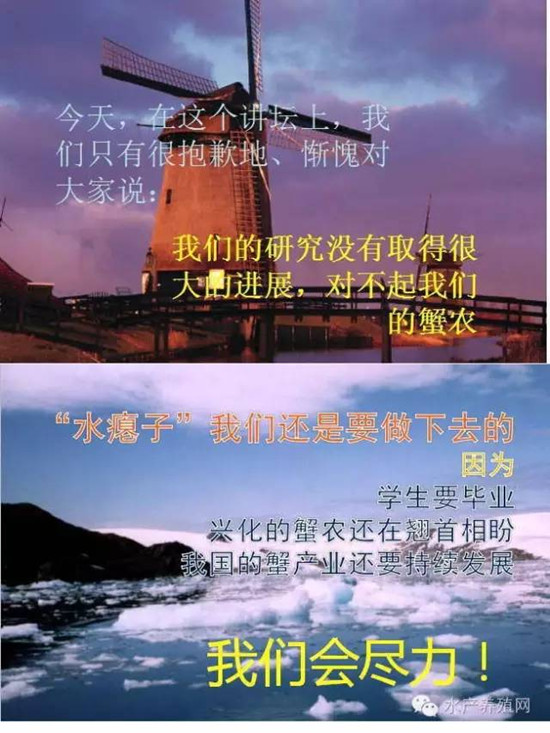

楊先樂老師從事科研工作幾十年來第一次在沒有任何資金和政策支持的情況下,帶著一個“三無”團隊(他的學生),在極其艱苦的條件下,為河蟹產業盡著自己的一份力量。我們希望在以后的日子里,在我們這個水產行業里,像楊老師這樣的人越來越多,再一次像楊老師致敬。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X