本次《農財寶典》記者通過實地考察,圍繞海南石斑魚養殖現狀、飼料市場、飼料增長模式等多方面展開調研,并且一共分三次推文分別推出《2017年度海南石斑魚產業調研》,希望能給產業發展提供參考。

20 世紀70 年代,大陸沿海地區出現石斑魚個別種類的人工繁殖與苗種培育試驗,并有少許依靠天然苗種進行成魚養殖。70 年代中后期到80 年代,臺灣石斑魚人工繁殖的育苗技術取得突破性的進展,大批苗種供應到華南沿海地區,福建、海南、廣東等地區陸續開展石斑魚類人工繁育苗種的生產性試驗。

而海南,憑借得天獨厚的地理位置和氣候環境,自上世紀八十年代末開始,經過二十幾年的發展,石斑魚產業逐漸形成規模化養殖,成為我國最大的石斑魚種苗繁育和養殖基地。據了解,目前海南地區石斑魚育苗量和成魚養殖量均在占全國總量的6成以上,養殖逐步規模化,以此帶動其產業鏈各環迅速發展。但海南石斑魚產業快速發展的同時,產業鏈各環節的信息卻仍處于信息較為閉塞的狀態,與急速發展的產業顯得并不相匹配。

2016年產量8萬噸 未來西線將成為產量增長主力

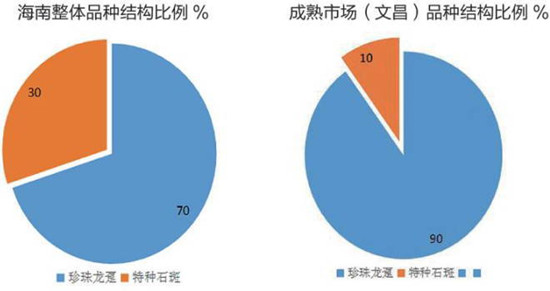

海南的石斑魚產業經過二十幾年的發展,已經形成了一條具備種苗、飼料、養殖、銷售等各環節的完善產業鏈。據不完全統計,2016年海南石斑魚產量約8萬噸,占全國總產量的8成以上。其中,珍珠龍躉養殖量占海南石斑魚總量的7成,其余特種例如青斑(青石斑)、老虎斑(棕點石斑)、東星斑(青星九棘鱸)、老鼠斑(駝背鱸)等品種占據不到2成。海南晨海水產有限公司董事長蔡春有表示,大宗品種規模化養殖逐漸讓個別劣勢特種市場萎縮,甚至淘汰出市場。《農財寶典》走訪瓊海、文昌等較為成熟的養殖區域,也珍珠龍躉養殖養殖比例接近9成。

散戶為主 西線養殖規模加速調整

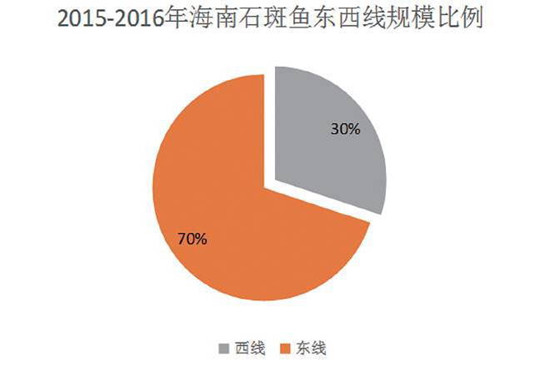

與海南的地理劃分相同,目前海南石斑魚養殖市場也以東、西線劃分,其中東線養殖規模占全島70%,西線占30%。東、西線的養殖結構也有較大差異。東線養殖區域以文昌、瓊海、萬寧、陵水四縣市為主,重心區域在文昌、瓊海;養殖模式以內陸池塘養殖和工廠化養殖兩種方式為主導,池塘養殖主要為成魚養殖,工廠化養殖可分為小苗標粗和部分成魚養殖,工廠化小苗標粗在暫養至7、8篩規格大小后,轉養池塘養殖或銷售到廣東、福建等養殖市場。

西線主要養殖區域以板橋、黃流、樂東、崖城為主,原來的養殖模式以網箱養殖以及規模化工廠養殖為主,這兩種模式分布相對零散;池塘養殖也在近年來得到了快速發展,2015年海南養殖市場出現石斑魚轉養潮,由于當時西線對蝦養殖行情低迷,空塘率高,塘租下降,導致石斑魚養殖大幅度增長,逐漸帶動西線池塘養殖模式。近兩年海南漁業政策傾向,石斑魚網箱養殖群體逐漸向內陸池塘養殖模式轉移,或轉養鱸類、鯧參類、鯛類等優化養殖結構,同時加快西線池塘養殖模式發展。

海南東西線規模比例

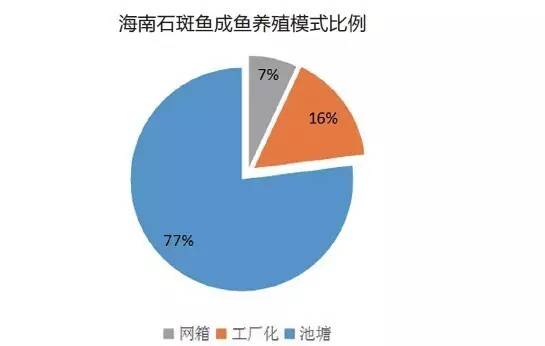

整體而言,海南石斑魚養殖主體以散戶為主,池塘養殖模式占據市場主流,達80%左右;工廠化養殖不到20%、網箱養殖市場已經逐漸萎縮。其中,特種養殖主要以規模化養殖場為主,工廠化養殖、網箱養殖居多,西線相比東線量大。

養殖模式比例

養殖回歸理性 產量增長放緩

據了解,海南的石斑魚養殖在2015年開始爆發性增長。據統計,2015年產量同比2014年增加了40%-50%。當時有人預測,2016年總養殖量或突破10萬噸。然而,事實上,2016年養殖量增速并達到預期,相反,總量僅8萬噸左右,較2015年下跌近2萬噸。

業內人士分析,主要原因可能來自于以下幾方面:

2016年轉養潮暫停,養殖戶回歸冷靜;

2015年年末遭遇歷史寒流,環境持續惡化,育苗成功率走低,養殖戶逐漸降低投苗密度;

2015年眾多飼料企業涌進入海南市場,客戶開發范圍廣,營銷力度強,2016年企業的市場營銷策略相對保守,主要是鞏固老客戶;

2015年養殖市場產量激增,供過于求,流通板塊以及消費端需求未能迅速擴大,市場調控后市行情低迷。

2001-2016海南石斑魚養殖歷程

注:數據僅供參考。統計模式:整年養殖量= 上年存塘量+ 今年成魚出塘量。石斑魚養殖周期長,海南投苗時間一般在清明前后3、4 月,年前11 月至年后2月出魚,存塘量、出塘量兩者橫跨兩年幅度的市場行情,受投苗、環境、流通、消費多重因素影響,統計模式和數據來源渠道存在一定誤差。目前數據來源渠道多為行業流通板塊人士提供數據,然后整合匯總。

未來海南石斑魚養殖規模增長將回歸2013-2014年遞增水平,或穩中有升。除海南漁業政策傾向因素外,東線養殖戶的養殖模式也在進一步合理化,加上飼料、動保等企業市場開發力度持續加強,養殖投入產品的基礎研究進一步完善,東線石斑魚養殖規模逐年增長并趨向成熟,未來西線養殖規模增長或將成為海南整體增長的主力,未來2-3年東西線規模將逐漸持平。

海南工廠化養殖多以小苗標粗為主

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X