2023年中央“一號文件”中再次提到了“鼓勵發展漁業保險”

而就在前幾天,中國漁業互助保險社作為我國第五家相互保險公司正式獲批開業,意味著漁業互助保險系統整體改革正式落地。

業內人士普遍認為,雖然近年來我國漁業保險有了一定程度的發展,但其規模發展與漁業國際地位不匹配,難以對高風險的水產漁業起到較強的風險保障作用。而此次中央“一號文件”單獨強調漁業保險的發展,又恰逢漁業互助保險社開業,預示著漁業保險或將面臨更大的發展機遇,迎來更強的政策紅利,或許將是漁業保險納入中央財政補貼范圍的信號。

漁業保障程度與產業發展不匹配

2016年在中央“一號文件”提及“支持地方發展特色優勢農產品保險、漁業保險、設施農業保險。”而時隔7年之后,2023年“一號文件”中指出“鼓勵發展漁業保險”。可以看到,和七年前漁業保險與其他幾種農險一起被提及不同,今年的“一號文件”中漁業保險系單獨被提及。

“此次‘一號文件’再提鼓勵發展漁業保險主要是因為近些年我國漁業發展速度非常快,但我國漁業保險的發展與產業地位并不匹配。”首都經貿大學保險系教授庹國柱對第一財經記者稱。

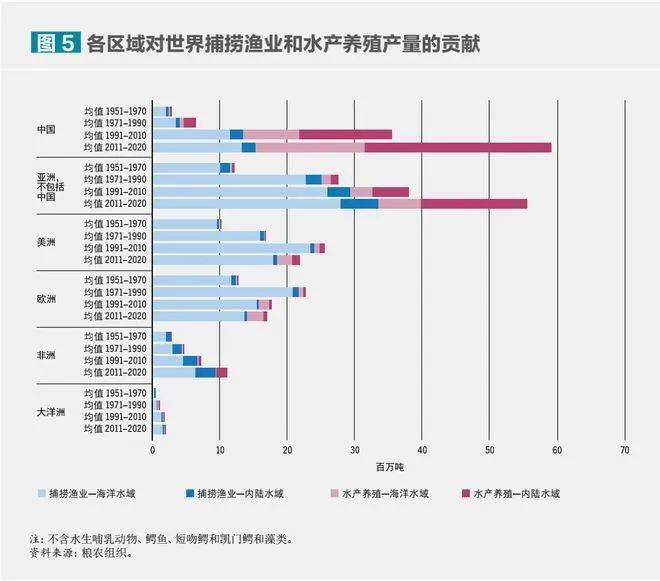

根據聯合國糧食及農業組織發布的《2022年世界漁業和水產養殖狀況》報告數據,2020年,受全球、特別是亞洲水產養殖業增長的推動,2020年漁業和水產養殖總產量上升至歷史最高水平,達2.14億噸,亞洲國家漁業和水產養殖業的水生動物產量占全球總量的70%,而中國則是全球最大的漁業生產國,占總產量的35%。

盡管我國漁業已發展壯大,但“靠天吃飯”的漁業是一種風險較高的生產經營活動,商業保險公司對此望而卻步。庹國柱分析稱,漁業,尤其是廣大漁民從事的的遠洋捕撈,風險大,災損頻發,人員死亡率高,早期商業保險公司的經營虧損嚴重,逐步退出了漁船保險經營,而經營規模較小的的漁民又急需風險保障。

在此背景下,原農業部(現為農業農村部)在1994年設立了中國漁船船東互保協會,2007年改為中國漁業互保協會,為廣大漁民群眾提供漁船財產、漁民人身和水產養殖等互助保險服務,其中以前兩項保險業務為主。

協會和各地政府協同下,漁業保險這些年獲得了一定程度的發展。中國漁業互保協會官網顯示,截至2020年底,全系統累計承保漁民1399.54萬人(次),承保漁船100.71萬艘(次),提供風險保障3.94萬億元,共計為1.45萬名死亡(失蹤)漁民、11.69萬名受傷漁民以及11.32萬艘全損或部分受損漁船支付經濟補償金78.22億元。

而在水產養殖方面,商業性保險公司近年則表現得更為積極。《保險理論與實踐》2022年第10輯的《我國水產養殖保險現狀分析及對策建議》(下稱《分析建議》)一文中的數據顯示,2021年末全國水產養殖保險保費規模超過21億元。其中,商業保險公司保費收入超過19億元,總體業務保持較快增長、增速超過30%,提供的風險保障超過300億元,并出現了指數保險等創新產品;漁業互保協會保費收入超過2億元,提供的風險保障超過30億元。

不過,總體而言,業內人士認為,我國漁業保險面臨保障程度與產業發展不匹配、保險產品開發難度大、財政政策支持不足等問題。“目前漁業保險的承保率相對于我國巨大的漁業市場來說是很低的,一些有地方政府補貼的省份和沒有補貼的省份之間投保率相差巨大。總體而言投保率僅為10%左右。而隨著漁業市場和科技的發展,過去的小型漁船普遍‘鳥槍換炮’,馬力和噸位明顯加大,但所面臨的風險也隨之增加,需要更全面的風險保障。”庹國柱表示。

《分析建議》中列出的對比數據可以直觀地感受到漁業保險中水產養殖總體業務覆蓋面的程度。文中數據顯示,2021年末,我國水產養殖保險業務規模僅21億元左右,與水產養殖業的產值規模11775億元以及與農業保險保費965億元的發展規模相比,我國水產養殖保險的總體規模極小、覆蓋面極低,遠遠滯后于農業保險整體發展,防范和化解水產養殖風險的保障功能發揮還遠遠不夠。

漁業保險春天將至

隨著我國漁業的發展,這種保險保障與產業發展的脫節情況將愈發嚴重,因此近年來也屢有專業人士或兩會代表提議進一步發展漁業保險。

此次“一號文件”時隔七年后再次單獨提及“鼓勵發展漁業保險”,這在庹國柱等業內人士的眼中看來,意味著漁業保險的春天不遠了。

“其實,之前‘一號文件’也提過很多次漁業保險,但在執行層面對于漁業保險的政策利好和扶持力度相對于農、林、牧等其他農業保險較少,始終未納入到中央財政補貼中。而僅僅靠地方政府的補貼,限于財力,難以實現“應保盡保”。而這次單獨提及,或許將是漁業保險納入中央財政補貼的信號。”庹國柱稱。

根據2022年1月財政部修訂出臺的《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》,目前中央財政提供保費補貼的農業保險主要包括16類,20多種保險標的。主要是主糧、棉、油料、糖料作物和,豬、奶牛、森林和涉藏牦牛和藏系羊、制種等。

在庹國柱看來,要加快漁業保險的發展,增大漁業保險的覆蓋率,最主要且直接的方法就是將漁業保險也納入到中央財政補貼當中或者用“以獎代補”的方式進行補貼。“漁民群體的支付能力有限,部分漁民存在僥幸心理,過去多年的經驗也證明了漁業保險在商業保險框架下,很難快速發展,而納入政策性農業保險,僅依靠地方政府的補貼,限于地方財力有限,也不可能得到快速發展,因此成為中央財政補貼的政策性保險,才可使得漁業保險得到快速發展。為食物安全增加‘安全系數’。”庹國柱分析稱。

同時,過去主要承擔漁民及漁船財產險、人身險的中國漁業互保協會體制改革落地,即將承接其保險業務的中國漁業互助保險社近日的獲批開業,也為漁業保險未來納入中央財政補貼范圍做出了鋪墊。

2月10日,銀保監會公布了中國漁業互助保險社的獲批開業公告。根據籌建時的信息,中國漁業互助保險社包括中國漁業互保協會在內的8家漁業互保協會作為主要發起會員,111家(名)漁業服務組織、漁業捕撈企業和漁業從業者作為一般發起會員,初始運營資金5億元。

在業內人士看來,中國漁業互保協會在過去20多年推動了漁業保險的發展,作用巨大,但隨著社會組織管理改革的深入和國家嚴格金融保險監管,“協會”的體制已無法適應法律法規和政策要求。2020年,隨著農業農村部、銀保監會聯合印發的《關于推進漁業互助保險系統體制改革有關工作的通知》發布,“剝離協會保險業務,設立專業保險機構承接”的漁業互助保險系統體制改革思路被確定,而中國漁業互助保險社如今的正式落地被業內人士認為是漁業保險未來進入高質量發展的重要里程碑。

銀保監會財險部農業保險監管處相關人士在2020年末舉行的第十一期中國農業保險論壇上表示,目前我國商業性漁業保險產品供給較少,還不能滿足養殖戶風險保障需求,漁業互助保險在漁業保險發展中發揮著重要作用。漁業保險互助在監督機制、賠付等方面有其獨特的優勢,比較貼合當前漁業風險保障的需要。

庹國柱認為,從協會到互助保險社,一方面正式納入銀保監會的監管會讓漁業互助保險的發展和管理更為規范,另一方面也為漁業保險未來有機會納入中央財政補貼理順了體制上的障礙。

除了將漁業保險納入中央政策性險種給予保費補貼這一普遍性建議,對于如何加快發展漁業保險,其他業內人士亦建議在開展傳統損失補償型保險產品的基礎上,逐步擴大氣象指數保險、水產品種苗保險、水產品價格/收入保險等創新型產品試點;加強科技創新,增強漁業保險的防災減損,加快實現風險保障關口前移,通過各方協同更好地實現防救賠一體的漁業風險保障體系。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X