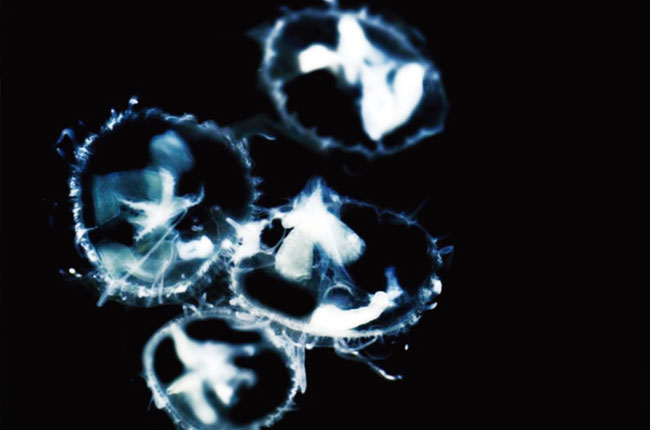

坐船行至距離湖北鄂州梁子湖大湖區入口處,人們就能看到水面遍布著成百上千個硬幣般大小、呈桃花瓣狀、通體晶瑩透明的水母。它們柔軟如綢緞,依靠傘部收縮和觸角的上下運動浮浮沉沉,猶如飄落水中的瓣瓣桃花。6 月24日,國家野外科學觀測研究站站長、武漢大學教授于丹和他的研究生在下湖調查時,意外發現了這群姿態優美的水中精靈竟然是罕見的桃花水母。據測算,這些水母直徑約1 厘米,分布在20 平方公里面積以上,密度一般為每平方米300 至1000 只,最大密度甚至每平方米超過5000 只。

桃花水母是全球唯一生活在淡水中的水母類群,目前很多科學家也認為它是地球上最原始、最低等的無脊椎動物。它們誕生于5.5 億年前,因此被稱為“水生生物的活化石”,另外由于桃花水母的最長存活時間僅1 至2 個月,因此很多人也稱其為“水中大熊貓”。6 月18 日,上海水族館工作人員從杭州蕭山采集到的50 個桃花水母在館內展出,這些上下漂浮的傘狀小生物一度成為水族館的鎮館之寶。

中國科學院水生研究所王桂堂研究員曾為桃花水母做過為期三年的專題研究。他告訴本報記者,桃花水母并不珍稀,他曾在全國20 多個省市考察,均發現有大批量的桃花水母;另外,桃花水母屬于多細胞動物,相比較而言,屬于單細胞的太湖藍藻更應獲得“水生生物活化石”的稱號。

王桂堂呼吁,有關部門應該盡早把桃花水母移出“中國極危動物紅色名錄”。“桃花水母只是淡水中的一種普通細胞動物,不僅在中國,在全世界都有廣泛分布。相比大熊貓、白鰭豚來說,桃花水母真的不值一提。”他說。

解密“桃花魚”

在中國,最早引起關注的是湖北秭歸長江邊三個水潭的桃花水母。秭歸縣是王昭君的故鄉,自古以來,這里就因為桃花水母名聞天下。早在明朝萬歷三十七年,《歸州志》中有“桃花魚”的記載,這也是世界上有關桃花水母最早的記錄。2003 年三峽蓄水工程啟動前,每年暮春,桃花怒放時,當地的人們就會在三個水潭中找到有著粉紅色生殖腺、透明傘頂的桃花水母。它們在水中浮沉飄蕩,猶如落水桃花,因此,當地人稱它們是“桃花魚”,更有人說它們是“王昭君的眼淚”。

2003 年6 月,三峽蓄水工程啟動后,鴨子潭、天音潭和牛臥潭不復存在。當時,很多人認為,這里的桃花水母是獨一無二的,因此保護的聲音一浪高過一浪。王桂堂也就是此時,接手了三峽建委指派的“秭歸縣桃花水母搶救性保護研究”課題。

為了搞清楚桃花水母的數量和分布,王桂堂與水生所研究小組成員走遍中國20 多個省市自治區,結果每到一地,都能找到大量桃花水母的蹤跡。專家發現,桃花水母在長江流域分布很廣,只是因為它們太過透明、江水太過渾濁且時刻流動,使得人們不太會注意到。另外,此前科學界認為,桃花水母對水環境要求很高,水中不能含有有毒、有害物質的說法,也被論證為錯誤觀點。

“近一兩年,某地村民發現桃花水母的消息頻出,每一次都能引發媒體爭相報道,大部分媒體的觀點認為,這是由于‘水質變好’。其實根本不是這樣。我們曾在山東、湖北等多處地方的農戶后院污水溝里發現桃花水母,村民們把剩飯剩菜倒入溝中,甚至還在溝內飼養甲魚,里頭照樣能發現不少活躍著的桃花水母。”

“完全沒有建保護區的必要”

“從某種意義上來說,桃花水母還是有害的,完全沒有建保護區的必要。”王桂堂告訴記者,包括桃花水母在內的所有水母類生物都是具有毒性的,屬于刺細胞動物的它們,一旦遇上食物,就會通過射出刺絲,刺中被捕獲物,頃刻將其麻醉,以觸手送入口中。它們的食品包括劍水蚤、小線蟲在內的浮游動物、小蝌蚪、小魚苗等,長此以往,反而不利于生物多樣性的發展。

王桂堂指出,目前在杭州蕭山地區成立的桃花水母保護區,更多的是出于“商業考慮”。“2003 年,我到蕭山考察桃花水母,發現那里池塘的桃花水母密度很大,用網一撈,就可以撈上一桶,但是里面一條魚苗都沒有,由于桃花水母密度太大,導致整個池塘里面缺氧,破壞了池塘的生態環境。”

7 月4 日,中新社發表文章表示,世界湖泊大會今年11月份將在武漢召開,梁子湖江夏湖區將利用這次機會申報為中國中華桃花水母自然保護區。對此,記者致電梁子湖江夏湖區大量桃花水母的發現者、武漢大學生命科學學院教授于丹。他以“工作太忙,采訪邀約過多”為由拒絕向記者透露湖區申請桃花水母保護區一事。

王桂堂建議說,桃花水母雖然具有較高的觀賞性,但是人們沒有必要刻意保護它。同時,它沒有藍藻繁殖力強,對湖水的污染也遠不及藻類,所以人們也不必費心去控制它的數量。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X