文與圖/馬來西亞《農牧世界》知行

存活率一直以來都是養殖戶們所關注的問題,特別是在成魚育成環節中,不只是控制成本的關鍵,更是魚種普及化的必備條件。有監於此,養殖戶都使盡法寶提高養殖物種的存活率,高科技的應用不在話下,若在經濟效益下,亦會加強人員管理。

直接用海水淘弱留強

然而坐落在萬津的洪記水產養殖公司卻大反其道,相信利用較傳統、更接近自然的環境下,所生產的魚苗更為強壯。

公司負責人洪意昇表示在精致化管理下,魚苗的活存率固然可大大提高,當中不少是“溫室里的小花”經不起惡劣的環境條件,尤其是成魚育成場多為戶外作業。故此,該公司直接引進冷岳河河水作為養殖水源,讓龍虎斑、杉斑、老虎斑以及青斑幼苗先在“惡劣”環境下接受大自然的篩選。這與著名的生物學學家達爾文學說--“適者生存,弱者淘汰”如出一輒。

他指出在育苗場先進行淘汰抗性較差及體格虛弱的魚苗,可提高日後成魚育成場中的存活率且有效的控制生產成本。

提高魚苗營養補給

在淘汰過程中,洪意昇同時也著重營養補給,促進魚苗健康發育。

他表示屬於肉食性魚的石斑對營養需求極高,無法仿傚羅非魚等雜食性魚類可投喂植物性蛋白含量高的飼料,而是必需供應動物性蛋白的飼料。他闡釋飼料中的不飽合脂肪酸以及氨基酸有助於促進魚苗的免疫系統。

為了魚苗的健康,他不惜投下重本,引用自日本直接進口的5號料,單單一包20公斤的飼料就已要價400多令吉。

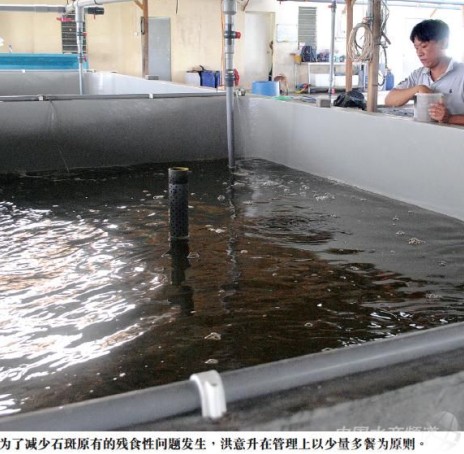

一般上,工人們每天都以少量多餐投喂為原則,除了定時投喂3次,工人們在巡場也會不定時投喂多達5次。

隨著體型的增長,魚苗的免疫力及對環境的抗性也會提高。洪意昇表示目前成魚育成業者都要求10~15公分,除了穩定度高之余,育成時間也少了,這也意味著成魚育成業者的風險大大降低。

頻密篩選減少殘食

在養殖場內共有60個FRP桶,約5噸的水里可放養1,500尾魚苗,經過兩個月左右培養,魚苗達5~6寸,其活存率仍然可維持70~80%。

除了投喂管理及飼料營養,洪意昇表示在育苗過程中的篩選工作也相當重要。購入3公分的魚苗飼養第4天就開始進行第1次篩選,過後則是第7天、第10天……整個篩選工作進行5~6次,洪意昇表示縱然每天投喂次數多達8次,但魚苗的殘食性仍然無法克服,唯有透過篩選工作減少殘食現象,尤其是體型小時,篩選頻率更高。

在育苗過程中,洪意昇表示他們以較傳統的方式進行,但為了增加魚苗的耐受性,人工操作相當重要,特別是篩選及投喂工作。在育苗過程中的搬運、水質、馴餌等工作亦不可怠慢,而在水池清空後也得消毒,避免病原殘留。

此外,他指出在大自然中虹彩病毒及神經壞死病毒早已潛伏在魚只體內,只要鹽度、系統以及環境等因素中其中一種造成魚只緊迫,病毒就容易爆發。

洪意升表示育苗是一個中間育成產業,如人類般的嬰孩,需要育嬰室之類提高免疫力

受成魚市場直接影響

整個水產生產鏈中各產業息息相關,育苗與成魚育成更是唇齒相依。即使相距農歷新年不到兩個月的時間,但石斑市場仍十分低迷,以致養殖戶的魚苗需求量低,洪意昇懷疑是石斑魚生產過剩,并表示情況持續將造成價格下降。

“不過價格下降也有助於提高石斑的流通性,相信幾個月後石斑魚可在本地市場普及化。”洪意昇說。

他指出餐館是推動養殖新品種的最佳途徑。養殖戶往往在育成後把魚先送到餐館讓業者品嚐,獲得肯定後才開始供應。不同與超市中的冷凍石斑魚,活魚供應消費市場除了可確保新鮮外,更可確定為本地養殖,而并非國外粗劣生產或死因不明的魚只。

育苗業仍具發展空間

他表示大馬政府之前曾投資一些公司的計劃,推動本地的水產養殖業,奈何這些公司多數從國外進口魚苗,而忽略了本地育苗業,實在令業者們納悶。據他了解,西馬的石斑育苗戶不超過50家,目前仍供不應求,相信還有很大的發展空間。

洪意昇表示在成魚育成中,存活率是控制生產成本的關鍵,而育苗過程中,水電及人工費用是固定的,如果要降低生產成本,唯有提高魚苗放養數量。

此外,他指出在育苗作業中必需先觀察市場需求量才決定培育數量,最後,洪意昇表示育苗行業需要耗最大的心思進行。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新種苗新聞

今日要聞

熱點推薦

X