中國水產門戶網報道 “可移動高密度循環水水產種養平衡”國家專利技術顯成效 ■ 《海洋與漁業》記者 陳石娟/文 圖

近日,記者來到廣東省珠海市斗門浩源生態農業發展有限公司。

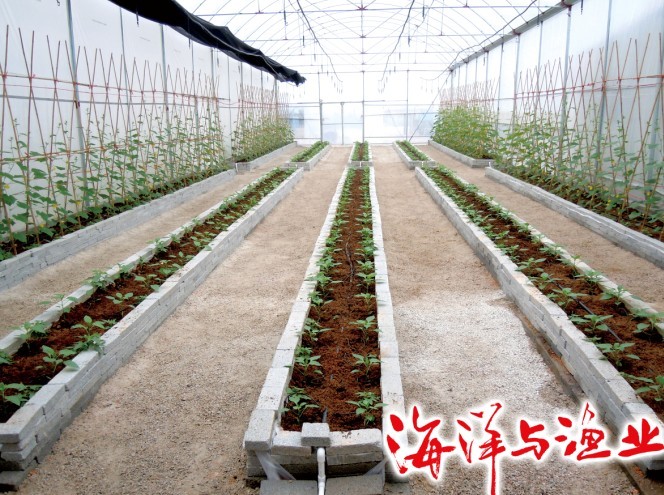

這里沒有魚塘,只見一個個塑料大棚整齊劃一,里面種著各種在普通菜市場上見不到的特色蔬菜瓜果,如紫色西紅柿、黑色西紅柿、紫色馬鈴薯、黃秋葵等。該公司負責人徐先生告訴記者,這些都是用由魚糞便經發酵而成的有機肥種出來的生態蔬菜。見記者一臉疑惑,徐先生于是把記者領向另一個大棚。

與蔬菜大棚截然不同的是,這里整齊擺放著大大小小的一排木桶,只見魚兒在大桶里嬉戲,小桶上種著漂亮的金錢草,聽不到電機狂躁的聲響,清澈的流水源源不斷。

木質的魚池,生態的菜 可移動高密度循環水水產種養平衡系統由水產養殖系統和透光溫控果蔬大棚組成。

水產養殖系統主要有7個構件,徐先生幽默而形象地將它稱之為“七件套”。這“七件套”最大的特點是全部用木材制作而成,包括1個大桶(養殖池)、3個小桶(微生物-水生植物凈化水床)和3個納米氣化水質凈化器(蛋白分離器)。

木制養殖池底為錐形,底端設置有糞便集污口,并連接有污物集排器。該系統運用循環水圓錐形池底的自然旋力,巧妙地把糞便匯集到池底再進入污物集排器。養殖廢水經過污物集排器時大部分糞便可被收集并直接排到微生物發酵有機肥池中。無法被糞便集排器收集的微小有機物、水溶蛋白等隨廢水進入蛋白分離器,由此分離出的污物也可通向微生物發酵有機肥池。經過3個蛋白分離器的三級處理后養殖廢水隨即進入小桶(微生物凈化水床),余下少量的微小有機物、水溶蛋白在微生物材料和氨氮消化水生植物的作用下被吸收分解。凈化后水體其溶氧也得到了增加,可循環到養殖池中繼續養魚。

應用這套種養平衡技術,水質問題得以輕松解決,同時魚類糞便在微生物發酵池中化廢為寶,用這些發酵的有機肥澆灌的蔬菜瓜果即生態又健康。

節水、節地、高效、節能、環保 可移動高密度循環水水產種養平衡系統由原廣州市水產研究所所長黃富源研制。據了解,珠海市斗門浩源生態農業發展有限公司引進黃富源先生的這套種養平衡技術已將近有一年之久。從設備的引進、安裝、調試到投入使用,徐先生都參與其中。據了解,該公司目前已安裝了10套這種種養系統,今年計劃還再引進10套。當問到這套技術的優點,徐先生高度地概括為:節水、節地、高效、節能、環保。

怎么節水?養殖池的水容量為3噸,每天水的損失量僅為2%,比目前國內外同等規模的工廠化養殖每天損失的水量低15倍。

怎么節地?每套系統占地只有10平方米。系統小巧,移動方便,不受地域的限制,甚至可以擺放在家里的庭院中。

怎么高效?環境可控,一年四季都可以投入生產。每立方米水體魚產量可達75公斤。每套養殖系統相應配套優質蔬菜種植面積約400平方米。魚的排泄物回收再利用,大棚里種植的蔬菜全部施用發酵的有機肥,全程無需使用農藥或化肥,實現優質魚菜兩豐收。

怎么節能?水體采用流水方式增氧,不需要另外安裝充氣設備。實踐證明,一套系統一天的用電量不到0.3度,節能程度非同一般。

怎么環保?容器采用木材制作而成,內側沒有涂料,不會污染水體和魚體。養殖廢水采用微生物分解發酵處理,轉為種植系統的優質生物有機肥,化廢為寶,對外實現零排放,不污染環境。

應用前景 上世紀90年代的時候,黃富源常常被問到一個相同的問題:為什么現在的魚吃起來沒有了魚味?1997年,黃富源就開始著手研究如何用微生物來處理養殖水體、改善魚的品質。5年前,退休后的黃富源以生態農業為導向,開始研制水產養殖種養平衡技術,并于2011年研制成功,今年1月份獲得了國家專利。

據了解,安裝這樣一套水產養殖系統的成本約為3萬元,一次性投入較高,使用年限約為15年。由于設備的安裝成本較高,一般的養殖可能很難從中贏利。那么,它的市場前景到底在哪里呢?

黃富源告訴記者,這套水產養殖系統有三個方面的應用,即魚苗培育、觀賞魚養殖、和高值魚類的健身、排毒、增重。魚苗培育周期短、利潤高,加之這套系統占地小,環境又可控,用于魚苗培育的投入產出比也較高。

因為這種微流水養殖的生態模式有助于提高水產動物的品質,徐先生透露,他們決定用這些系統來養殖一些高值的水產品。“用這套系統養出的魚,做刺生是絕對可以放心吃的。”黃富源建議,此系統用于養殖中高檔水產品時最好是從中魚開始養,如果從小養到大,養殖周期太長,運營成本高了,收效就會變低。

免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。