中國水產門戶網報道

|

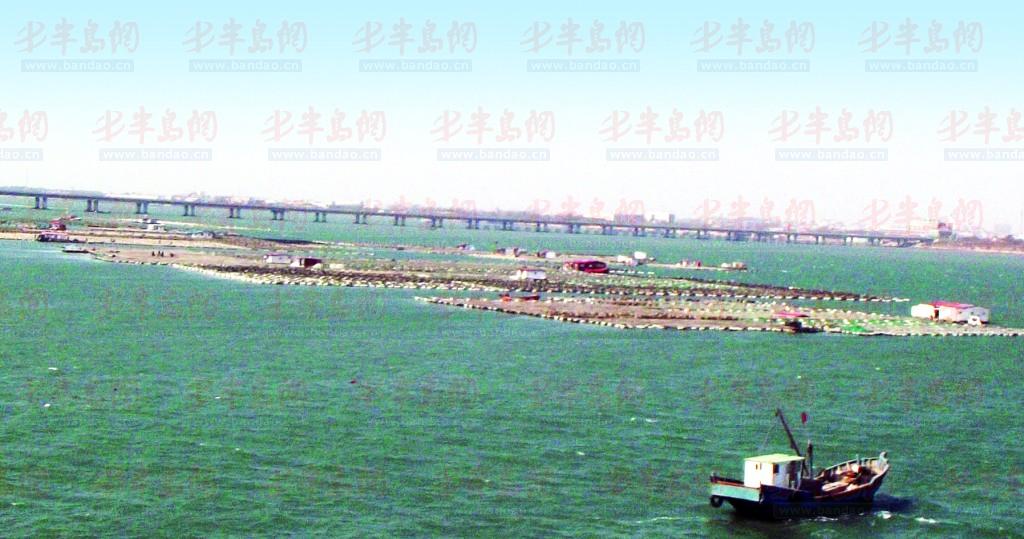

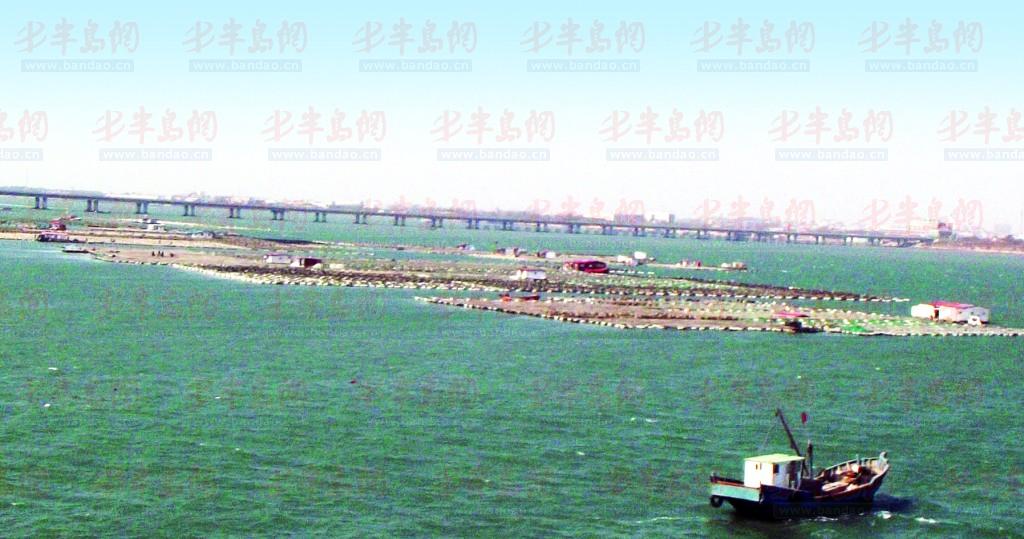

養殖海參鮑魚的漂浮  膠州灣大橋下有成片的漂浮群  養殖的鮑魚

|

“靠著母親灣,養海參曾讓我們賺了錢。但如今這些網箱,卻造成了水質污染,附近也沒魚了……”10月23日上午,記者驅車沿團島灣頭,西行探訪紅島和薛家島膠州灣保護控制線。控制線內膠州灣大橋紅島附近養殖區最密集,也成了當地人的“心事”。日前青島市政府下發《通告》,要求養殖戶年底前全部自遷,并給予補貼。但,實際遷起來難度不小。

探訪

大橋下海水變“綠”了

此次膠州灣保護控制線出爐,將對沿線的養殖布局帶來很大改善。那么,這些養殖區都藏在哪?10月23日上午,記者驅車沿團島灣頭,西行探訪紅島和薛家島膠州灣保護控制線。目前這里已經沒有大面積的養殖區域,但膠州灣跨海大橋紅島附近的海域中,養殖區比較集中。

“咦,那邊的海水怎么有點發綠?”記者專心駕駛,同行的一人先發現了“異樣”。原來,透過大橋的間隙,遠處的海面上有一些白色和綠色的井田狀物體。經過觀察,這片區域的海水和其他區域的海水相比,明顯呈深綠色。

“這里成了大橋下的一景。”記者停下車,一位紅島當地居民告訴記者,這些大規模的漂浮就是當地養殖海參的“家”。而漂浮群中,平均每隔一二百米就有一座小房子,有專門負責的養殖人員進行看護管理。

海水為啥會變“綠”?記者從市海洋與漁業局了解到,據介紹,紅島附近整個養殖區域達到了2.7平方公里。局部海水變“綠”,與海參和鮑魚養殖密度大有關,因為它們專吃海水中的海帶等各類海藻。海中藻類大量減少,使得海水的自凈能力變差,污染程度增加。

問題

海參養殖密度大吃光海藻

對此養殖戶有怎樣的看法?記者找到了膠州灣跨海大橋紅島段北側的這一大片養殖區的養殖人員,目前這里的養殖規模就達到了500畝。為啥要選擇在這養海參呢?“其實當時就看中的跨海大橋是天然的屏障,能夠為海參遮擋風浪。前幾次臺風給青島其他區域的海參養殖戶,造成了毀滅性打擊,但大橋的橋墩能減少一半以上的風浪力度。”

曾經,膠州灣這里的海參吊籠養殖模式,是青島首創并全市推廣。因為傳統方法養殖的海參都是住在養殖池、海底等只有一層的“平房”,畝產量平均在500斤左右。使用這種“海參田”模式,相當于紅島海參住上了6層的“高樓”,畝產量也達到了一萬斤。說起對海水的污染,養殖戶并不這么看,因為他們每天投喂海帶作為餌料。

既然這樣為啥海水還會變“綠”呢?中科院海洋研究所研究員、中國藻類學會理事長王廣策介紹,藻類相當于海洋中的蔬菜,是海參和鮑魚的天然餌料。而記者算了算,這種高效益吊籠網箱,使得養殖密度增加了20倍。本身近年來膠州灣海水水質惡化,野生藻類大量減少。大批海參的存在,更使得原本不多的海藻,在海水中漂浮時迅速進了海參腹中,進一步造成區域內水質惡化。

對策

劃定保護線設禁養區

養殖經濟效益,與海洋保護規劃遠景,該如何取舍?市規劃局局長王亞軍在接受記者采訪時表示,根據青島保護海岸線的規劃,未來紅島的海岸線,將不會是“養殖區”和“建筑群”。“首先紅島將整個養殖區域2.7平方公里,全部退出作為自然岸線。城市道路也可能做綠化,不在海邊搞建設,住宅也全部退到海岸線后面。”據介紹,大沽河口與紅島濕地的區域內的養殖池也將拆除,將濕地保護起來,同時叫停多個準備填海或正在填海的項目。

而記者從市海洋與漁業局海洋環境保護處了解到,日前市政府曾專門下發《關于清理膠州灣海域養殖設施的通告》,規定在膠州灣保護控制線內的區域養殖者要在今年年底前,自行清理范圍內設置的養殖池塘、養殖網箱、養殖筏架等漁業養殖設施,退出占用的海域。具體的計劃是怎樣的?據介紹,目前確定的膠州灣保護控制線東起團島灣頭,沿滄口灣、紅島、河套、海西灣,西至薛家島腳子石,全長203.8公里。保護控制線與團島灣頭和薛家島腳子石連線的圍合面積370.6平方公里,為膠州灣保護面積,比規劃草案設計的岸線長度又增加了1.2公里,膠州灣保護面積增加了22.3平方公里。

進展

年底前自遷給予補貼

劃定保護線設禁養區,對于養殖戶的政策是怎樣的?記者了解到,膠州灣保護控制線內海域的養殖戶,應當在2013年12月31日前,自行將清理范圍內設置的養殖池塘、養殖網箱、養殖筏架等漁業養殖設施拆除完畢,退出占用的海域。為了保證自遷的實施,如果養殖戶在今年年12月31日前,自行拆除清理范圍內經依法審批且尚未到期的養殖設施的,由原審批機關給予養殖者適當補助。同時,超過《通告》規定期限未自行拆除的養殖設施,由所在地政府負責依法拆除,所需費用由養殖戶承擔。膠州灣保護控制線內的海域,也不再批準除底播養殖外的海洋漁業養殖活動。

據介紹,目前相關漁業部門正對膠州灣內所有養殖池進行普查,未經審批的私建池塘要無條件清除,合法使用證到期的池塘不再延長使用年限,按期收回實施拆除;合法使用證尚未到期的池塘要與養殖戶協商達成收回協議,予以拆除。養殖戶可拿到合理的補償,具體補償金額正在制定當中。

文/圖 記者 王宗陽

新聞延伸

膠州灣,要禁養更要“治河”

記者采訪發現,《環膠州灣保護控制線劃定與岸線整理規劃方案》根據自然要求、特征和現況,對環膠州灣保護控制線分為五類:第一類膠州灣水域保護控制藍線,第二類是圍填海控制黃線,第三為生態濕地保護綠線,第四類近岸地帶禁限控制紅線,第五類是環膠州灣岸線。

王亞軍表示,這五條線是有重合的。紅島和黃島都是填海填出來的,而膠州灣的13個填海區域中,前灣港和海西灣又是填海區域中最大的。但2008年膠州灣水域面積是350.1平方公里,在去年監測時候數據,就成了343.5平方公里,變小的主要原因就是海西灣造船基地區的填海。

記者采訪了國家海洋局第一海洋研究所高級工程師趙炳來,他也坦言目前填海和膠州灣大橋的建成,都對膠州灣底部水動力條件和淤積產生了影響,膠州灣水循環周期也隨之變長,這從膠州灣近年來冰凍現象可見一斑。同時,海水污染問題同樣嚴峻—— 因為目前匯入膠州灣的河流有19條,若河道流域污染治不好,膠州灣依然難以恢復水質。就目前來說,膠州灣已經不適合海洋生物生存或游泳,不光要禁養更要“治河”。

免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。