近年,國際上出現了新一波的保種運動,鼓勵“農民留種”、“藏種于民”,鼓勵本土選育,以對抗跨國種子公司對種子自由交換的掌控和應對全球氣侯的變化。

蝦苗,也就是種子。作為全球最大的對蝦養殖國,經過三十多年的發展,中國對蝦產業仍在過度依賴進口種蝦,而作為養殖戶,也只能依賴進口蝦苗。我們一直在談論親蝦,談論蝦苗,卻一直繞不開產業命脈被幾大種蝦公司牢牢控制的現實。從全球的種子運動來看,此趨勢若不改變,親蝦被少數公司全面壟斷的年代,很可能就會到臨。

可以說,一尾蝦苗已經不只是關注它的生長速度、抗病力的基因那么簡單,對中國乃至世界各國的對蝦養殖業而,它甚至關乎到整個對蝦養殖體系的興衰存亡。每年由種苗公司購買進口種蝦,不但導致品種多樣性降低,也喪失了本土發現和選留新遺傳特性的機會。隨著環境變化的加劇,過度依賴進口親蝦的缺點已經顯現出來。

這就是為什么我國要大力發展自主選育的原因。未來,我們在發展的同時,不止要考慮商業價值,也要重新審視這一尾小小蝦苗的社會價值。

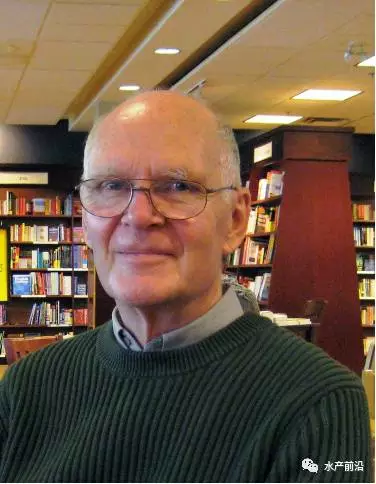

近日,本刊有幸采訪到世界著名的對蝦選育專家Roger W Doyle博士。Roger博士是加拿大遺傳計算有限公司(Genetic Computation Ltd)的總裁,目前為世界上幾家知名大型種蝦公司提供技術服務。Roger博士也是亞太水產養殖中心網絡((NACA)遺傳與生物多樣性的專家顧問,為亞太地區(包括中國)的政府和國際機構提供技術服務。采訪中,Roger博士針對目前全球種蝦選育現狀、種質與養殖的關系以及如何重建對蝦選育體系等關鍵性問題,提出了他的建議以及構思,以期對未來中國對蝦選育事業有所啟示。

加拿大遺傳選育專家Roger W Doyle博士。Roger W Doyle供圖

多方面因素影響遺傳表現

水產前沿:您是世界著名的水產遺傳選育專家,退休后依然活躍在生產一線,現在主要關注哪些領域?

Roger W Doyle:從大學退休后,我一直做著和以往一樣工作。我與現場項目人員一起工作,根據商定的目標、預算等設計遺傳改良計劃。我的主要作用是培訓項目人員,對遺傳項目所需的所有數據進行分析和解釋,目標是通過最少的外援來幫助項目實現自給自足和持續的發展。當需要分子實驗室工作或密集數據處理時,我們會將其外包,優選在本地進行。在一個全新項目的初始階段,例如在實施物理和操作設計時,我們還經常與美國Aqua Sol,Inc.公司合作。

在美洲、中東、非洲和亞洲,我們對羅非魚、鮭魚、鯉魚和蝦類(羅氏沼蝦、南美白對蝦、斑節對蝦)遺傳學有廣泛的研究、開發和商業應用的經驗,正在進行的研究計劃側重于研究長期馴化對水產養殖中商業重要的健康特征的影響、基因多樣性的維持和評估水產養殖種群近親繁殖對疾病和環境脅迫易感性的影響。

對蝦選育項目:本地項目人員正在學習如何估算選育的價值。Roger W Doyle供圖

水產前沿:近幾年全球南美白對蝦養殖每況愈下,部分養殖戶將原因歸結為種質退化,在國家層面,中國或世界其它地方還有好的親蝦嗎?

Roger W Doyle:在全球范圍考慮,答案是肯定的。蝦、鯉魚、鯰魚、羅非魚、鮭魚和鱒魚在世界各地都有很好的親體。其中一些馴養親體的生長速度和成活率比野生祖先好得多,這些案例都很可靠,并有詳細的記錄。

然而,生長最快的親蝦并不總是有最好的成活率,因為中國和其它國家的養殖環境存在巨大差異。具有高度生物安全、高投入的養殖場可以提供足夠的營養、溶解氧水平和高效的排污,使這些親蝦生產的蝦苗能夠實現全面發展的潛力,也有較高的成活率,進口到中國的親蝦通常也是在這樣優良的環境中選育的。

事實是,影響生長速度和成活率的基因在不同的環境中表現往往會有所不同,如果一個親蝦以高生長率和成活率為主要選育目標,但是它選育的環境與蝦苗生長的環境大不相同的話,這個親蝦所生產的蝦苗可能會在某個環境中喪失其生長率或成活率的優勢,甚至兩個優勢都會喪失。

水產前沿:開放的土池養殖模式仍然是主流,不可控的環境因素太多,未來如何減少環境對遺傳表達的影響?

Roger W Doyle:如果低投入、開放環境的水產養殖模式還要存在很長時間,中國可能需要專門針對這種類型的環境選育適合本地的親蝦。

在中國,正如世界許多其它地方一樣,在高投入,可控環境中開發的水產養殖品種,往往被養殖在低成本、簡單的、開放的、易患疾病的環境中。這也是為什么很多養殖戶不高興的原因之一:他們購買了與養殖環境不匹配的蝦苗,但表現差強人意。養殖戶會認為優質的種蝦(蝦苗)確實存在,但是他們得不到或者不確定他們得到了什么樣的蝦苗。這個領域還缺乏透明的、知情的選譯,這點完全不像豬、牛或其它家養動物的情況。

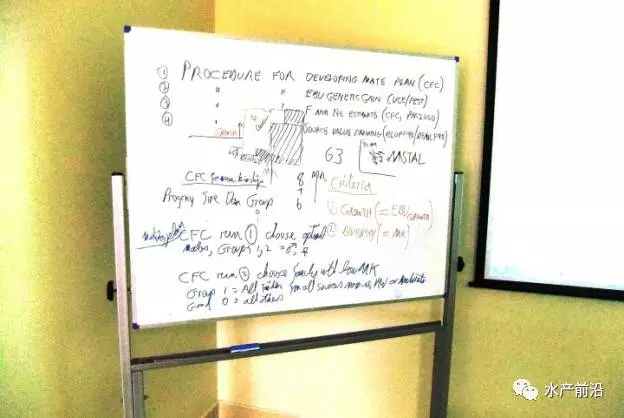

本地項目人員用白板設計蝦類選育項目。Roger W Doyle供圖

什么是“育種者鎖”

水產前沿:在中國,一些公司多年前就已經開展了南美白對蝦選育項目,但與進口親蝦相比,國產蝦苗的表現差強人意,您認為主要是什么原因造成的?

Roger W Doyle:近親繁殖是品質差的一個原因。我的猜測是,許多中國的孵化場正在遭受嚴重的近親繁殖和遺傳多樣性的喪失,而且隨著時間越來越長,這些遺傳多樣性的喪失和近親繁殖也越來越嚴重。遺傳多樣性損失(也稱為遺傳侵蝕)也就意味著育種計劃不能取得很大進展,近親繁殖會導致繁殖性能下降,由病害、應激造成的死亡率也會上升,生長率也將下降。

為什么會這樣呢?我懷疑你提到的孵化場正在用最初帶“育種者鎖”的蝦苗進行育種計劃。此外,許多孵化場保留親蝦數量太少,如此年復一年繼續,近親繁殖得非常快,所以他們給蝦農提供的蝦苗可能每年都在變得更糟。不幸的是蝦農可能永遠都不知道他們購買的是第一代蝦苗(可能表現很好)還是它們的后代,可想而知,嚴重近交的遺傳物種的表現是非常糟糕的。

水產前沿:什么是“育種者鎖”?

Roger W Doyle:“育種者鎖(Breeder Lock)”是大型蝦類選育公司使用的方法,他們通常出售蝦苗給養殖戶養殖,或者銷售成熟親蝦給孵化場。通過鎖定程序生產的蝦苗,被優化以獲得均勻的生長速率(規格整齊)、高生長速度和高成活率,同時,它們也經常表現出混合的活力。

這種優化過程,通常可以改善一個環境優良的養殖場使用它們的蝦苗的表現,因為“育種者鎖”技術,養殖戶可以購買到選育公司生產的最好的蝦苗。

不幸的是,如果被“鎖定”的蝦苗再用來作為親蝦生產蝦苗,會導致優化過程獲得的優良性能快速損失,這些蝦苗在下一代之后變得高度可變,高度近交,并易受到病害和環境壓力的影響。所以“鎖定”的蝦苗只適用于預期用途,即用于養殖,而不是作為親蝦使用。

水產前沿:這聽起來就是中國的“土苗”的生產方式,這是不是意味著“土苗”的表現會很不穩定?

Roger W Doyle:通常,根據我的經驗,第一代蝦苗在管理良好的池塘表現是很好的。總體而言,第二代的表現幾乎也是一樣的好,但有一定的變化。第三代的表現是壞的,它們很容易經常受到某種新的嚴重疾病的打擊,使用第四代“鎖定”蝦苗的養殖場失敗的可能性很大。

我現在有點后悔在2016年發表的科學文獻中引入了“育種者鎖”一詞,“鎖”這個詞在某些方面強調了它對養殖場產生的負面影響,而不是積極的影響。事實是,“鎖定”的蝦苗是育種公司可以提供的最好的和最統一的蝦苗,但是把這些蝦苗再用作親蝦使用時,確實會導致性能不佳。

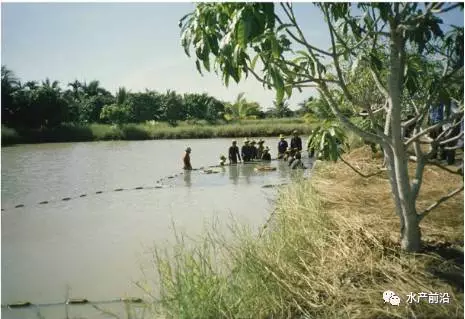

亞州:在開放環境下進行羅氏沼蝦選育。Roger W Doyle供圖

近親繁殖或是成功率低的原因之一

水產前沿:蝦的近親繁殖有什么危害?

Roger W Doyle:對公布的數據重新分析表明,蝦的近親繁殖抑郁特別強,無法識別的近親繁殖可能會增加WSSV、IHHNV、EMS(AHPND)等疾病的發病率和致死率,有些孵化場還錯誤地認為他們的近親繁殖率是最小的,所以我們應在疾病和環境壓力的背景下重新評估近親繁殖的重要性。實際上,近親繁殖可能已經使亞洲、中南美洲、非洲和中東的廣大對蝦養殖地區的疾病和流行病頻率敏感度增加。

水產前沿:您的意思是指水產方面的孵化場近親繁殖率比較高?

Roger W Doyle:小型孵化場中的近親繁殖是完全不必要的。打個比方,其它馴養動物包括豬、雞、馬、狗和牛等,低科技水平的小型飼養者也可以避免近親繁殖的快速積累,并已經實現了數百年,實際上已經實現了數千年,并形成了數百種專門用于特定環境和生產目標的品種。他們在古代就學會了如何避免近親繁殖,而且那時候幾乎沒有人知道如何讀寫!也就是說,即使是最小的水產孵化場,也可以在現代以類似的方式減少近親繁殖,然而我們并沒有做到。

不合適的選育是導致種苗質量差的另一個原因。小型孵化場和農場與資源豐富、環境可控、生物安全的大型選育公司相比,其遺傳改良親體的方法是完全不同的。雖然小型孵化場和養殖戶正在許多不同的地方環境中選擇專門的品種,但很少甚至從未取得進展。他們沒有足夠的遺傳多樣性繼續前進,最后只能慢慢退出市場。這就是為什么小型水產養殖業者面臨很大危險的原因之一。

正如我們已經討論的,其它家畜的育種者已經選育了很多專門的品種,所以,小型水產孵化場也理應可以很容易地在當地環境中選育品種,從而避免快速的近親繁殖,甚至可以因此找到一個世界范圍的市場,但現在沒有人在幫助他們做到這一點。

“社區育種計劃”促進優質種質流通

水產前沿:您覺得有哪些減少近親繁殖或其影響的舉措?

Roger W Doyle:自從15000多年前人類開始馴養動物以來,人們就通過遺傳修飾改良動物來適應新的環境。現在,隨著環境變異和新病原體的增加,像陸地作物一樣,水產養殖也需要不斷選擇基因和性狀的多樣性,使之能夠更好地適應環境的變化。

遺憾的是,雖然小型水產養殖戶的遺傳交換也很普遍,但大部分沒有文獻資料,遺傳學也不知情。在亞太和其它地區,需要重新設計、增加、保存遺傳多樣性的水產養殖系統,我們進一步建議建立遺傳交換網絡,這一計劃稱為“社區育種計劃(community-based breeding programs,簡稱CBBP)”,目的是組織一個現代種質交換網絡,加強集體行動,使社區在品種獲取、選擇和種子生產活動中,確保社區優質種質的流通,這一過程將加強傳統生產系統的養殖戶應對氣候變化的能力。

開發水產養殖CBBP網絡并不容易,盡管CBBP的基本社會框架已經存在于許多地方。成功的CBBP需要得到必要的行政、政策的支持和推廣人員的幫助。但隨著當地氣候的變化,決策權仍然存在于養殖戶身上,養殖戶將擁有CBBP進化和種質交換計劃的社會所有權。

南美洲選育技術人員在討論對蝦養殖下一代的選育項目。Roger W Doyle供圖

水產前沿:對于一個小型養殖場或孵化場來說,應該如何成功運行一個選育項目,成本高不高,是否需要很長的時間?

Roger W Doyle:“怎么做”、“貴不貴”、“需要多長時間”這三個問題很重要。以現在向中國出口SPF親蝦的公司為例,它們大多數是大規模的選育項目,從這些公司可以得出以上三個問題的答案:1、環境需要可控,并提高投入;2、整個投入是非常昂貴的;3、以目前普遍實行的家系選育為例,進度是緩慢的,而且僅適用于一個養殖系統。

要保持小規模水產養殖的活力和盈利所需的方法是非常不同的。以其它家畜小養殖戶為例,這些成功的養殖戶處于交換遺傳物質的網絡中,相互交換親本或種苗(如果以蝦為例就是交換親蝦或蝦苗),以最小化近親繁殖。在這個網絡里,養殖戶在當地選育和養殖他們的動物,所以能適應當地的環境條件、疾病和飼料。他們共同分擔技術和教育服務的成本,同時也能一起分享遺傳改良帶來的好處。養殖戶樂于加入這個網絡,因為每個養殖戶都認為這樣做是有利可圖的。

因此,對于小型養殖場或孵化場來說,因為條件有限,所以在運行選育項目時,可以考慮以下三方面因素:

1、在開放或部分開放的環境中進行,使用經濟上可行的投入;

2、經濟中立或做到有利可圖,使項目能運營下去;

3、更快適用于許多不同的養殖系統。此外,一個水產基因網絡需要新技術的支持,而且也需要新的法規來保障發展。

亞洲:水產養殖小型選育項目。Roger W Doyle供圖

加拿大:生物安全的、高強度的羅非魚選育項目。Roger W Doyle供圖

高強度羅非魚選育項目的環境控制系統。Roger W Doyle供圖

亞洲:稻-魚遺傳學項目中的鯉魚選育。Roger WDoyle供圖

加拿大三文魚選育項目。Roger W Doyle供圖

加拿大三文魚選育項目近景圖。Roger W Doyle供圖

Roger W Doyle個人簡介

生物學退休教授,加拿大達爾豪西大學海洋基因探針實驗室創始主任,曾任國際水產養殖遺傳學協會主席和亞洲水產養殖遺傳學網絡(IDRC)協調員。加拿大達爾豪西大學生物與化學專業學士,耶魯大學生物學博士和海洋學榮譽碩士。

Roger W Doyle曾獲得北大西洋公約組織(丹麥)、糧農組織合作方案(羅馬)、國際原子能機構(維也納)和國際發展研究中心(新加坡)的研究基金資助。在生態學、理論與應用遺傳學出版了100多本刊物。經常作為顧問受邀出席水產遺傳學和保護遺傳學方面的主題講座。所獲獎項包括ElviraE.O.Tan研究獎(東南亞漁業發展中心)和APICS研究金獎。

作為世界知名的遺傳學專家,Roger W Doyle在中國和亞洲其它地區都有他的學生,在北美洲、南美洲以及中東地區都有他的客戶。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新種苗新聞

今日要聞

熱點推薦

X