【正文】“張強,每造蝦水體弧菌我都控制的非常好,有時連弧菌都檢測不出來,怎么每批都是二十多天就得弧菌病啊,從去年早造到年底溫棚,連續五六批都這樣啊,手軟啊!養的沒信心了!”老陳很無奈的對我講。

東山地區多數白蝦養殖戶有檢測水體弧菌數量的習慣,消毒后檢測水體弧菌數量,弧菌少,則開始解毒調水放苗,弧菌多的話,則繼續消毒直至水體弧菌數量極少甚至沒有才能安心調水。但放苗后,經常(5-10天)檢測水體弧菌數量,并使用蛭弧菌或消毒劑加以控制。

養殖戶把很大一部分精力放在了控制水體弧菌數量上,大家總認為弧菌少就是好,蝦不會發病,所以千方百計要殺掉弧菌。

事實并非如此。

很多時候,咱們檢測水體弧菌很少甚至沒有,但蝦依然出現弧菌病,老百姓就不理解了,為什么會這樣呢?

下面我先從老陳的這個池塘說起:最后一批冬棚發病時,放苗約15天,蝦規格2-3公分,白天發現蝦靠邊、死亡,檢測水體10微升水中一個弧菌(1000cfu/ml),這么少的弧菌濃度,蝦肝胰臟中依然分離出大量弧菌,罪魁禍首還是弧菌。

問題究竟出在哪里?

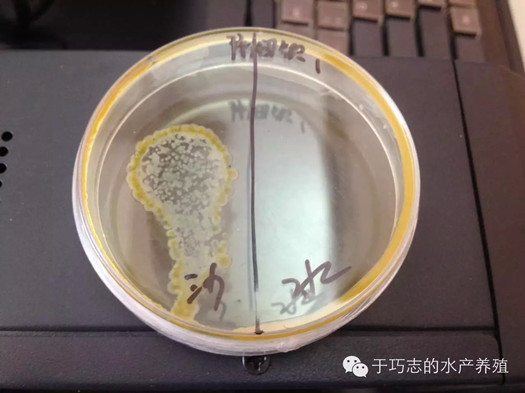

一時興起,我抓了一把池底的沙子混合少量池水,搖勻后,再一次測瓶里水中弧菌。結果讓我大吃一驚,培養皿里居然密密麻麻長滿了副溶血弧菌。

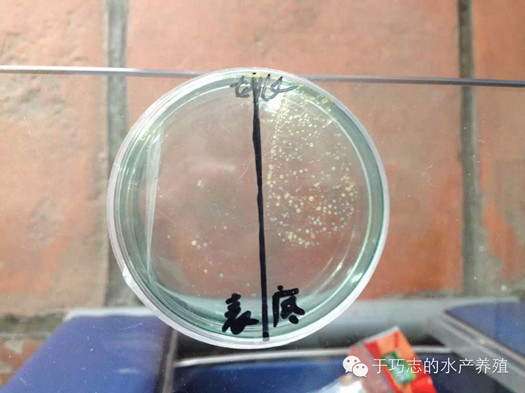

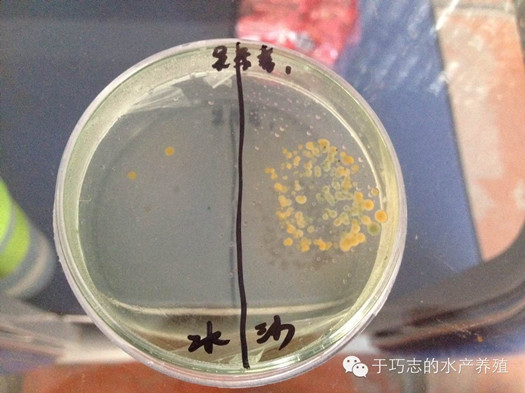

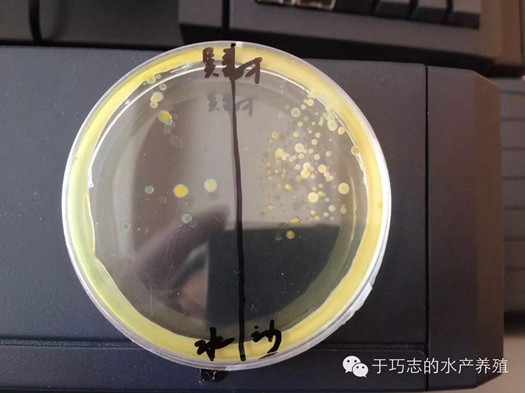

自此以后,我連續取過數十個剛消毒或剛放苗不久的池塘的底泥和水體樣品,同時做弧菌檢測進行對比,百分之九十以上的池塘,底泥中弧菌數量遠超水體中弧菌數量,有時水體無法檢測出弧菌,底泥中卻依舊含有相當多的弧菌。

下面是部分池塘檢測結果:

為什么會有這種情況呢?簡單分析,原因如下:

1、 清塘不徹底:東山土塘多為沙底,易滲水,池塘很難抽干,更別說翻底、曬塘了,池塘老化嚴重,每批都是經過簡單的沖洗就進行下一批養殖,池底還原化、酸化、病原殘留問題沒有根本解決。

2、“暴力”消毒:東山土塘池底肥、水源也藻類也豐富,進水后藻類自然繁殖起來,老百姓愛用漂白粉、二氧化氯等消毒劑大劑量對水體進行消毒,把水殺得很清甚至清澈見底,大量死藻沉底,正好成為弧菌的培養基,本以為這樣消毒很安全,殊不知已經埋下定時炸彈了。

3、大劑量使用高磷、難溶的肥水產品,這種肥水產品易沉底,沉底后,弧菌長的更開心了。

說到這里,有人會問,為什么蝦偏偏在2-4公分時才爆發弧菌病?

本地區的池塘塘,蝦在2-4公分時經常出現爬沙現象(高位池出現淺水區集群),多為覓食活動,蝦苗攝食沙里的微生物,這時極易誤食池底大量滋生的弧菌,若再趕上水體、天氣變化,蝦苗體質下降,很容易就“中鏢”了。高位池薄膜上厚厚的藻膜也在這時候被蝦慢慢攝食掉,藻膜中同樣含有大量弧菌,對蝦也容易被感染。

那么,如何預防池底弧菌對早期蝦苗的影響呢?

1、 徹底清塘,有條件一定要翻翻曬曬,陽光是最好的消毒劑。

2、選擇對藻類殺傷力小的消毒劑,如碘、二氧化氯等;或者先肥水,再消毒。

3、 選擇全溶肥料,能用菌調肥水的就用菌,有時沒必要下肥料,例如:池底較肥的老塘。

4、 早改底,別總以為放苗早期池底不會污染,殘餌、糞便、死藻多得你想不到;放苗后5-7天即可使用氧化型的底改進行改底、抑菌。

5、足量投喂,保證營養,避免蝦苗餓得受不了老是去攝食藻膜,爬沙找微生物。

6、內服保健,提高體質。

最后說一個現象,經常走蝦塘,發現養的好的養殖戶并非只關注弧菌,而是綜合考慮,兼顧改良環境、增強蝦苗體質、控制病源菌,這才是真正的明白人兒啊!

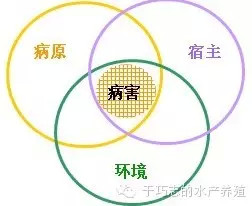

看病因三角模型(見下圖)總結的多好呀,發病與機體、病原、環境關系,多清楚多明白,要想發病不是簡單一個病源就能引起發病的,別老把自己逼到成天殺弧菌、殺病毒、殺蟲、殺藍藻的死胡同里啦(病源殺不掉),把水、底搞得烏煙瘴氣(水質不穩定),把蝦苗折騰得死去活來(體質弱爆了),到頭來還不是一場空(發病排塘)!

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新病害防治

今日要聞

熱點推薦

X