珠海海鱸,被喻為“中國競爭最激烈的一條魚”,這兩年海大和粵海在這個市場上展開了一場戰略性大決戰,甚至在去年引發了一場教科書般的飼料版圍魏救趙攻防戰,導致華南水產飼料價格戰此起彼伏,如今海鱸市場只剩下幾家企業參與競爭,可謂中國水產飼料競爭最激烈的市場。

海鱸是廣東水產飼料最集中的品種,幾乎集中白蕉一個鎮,白蕉的海鱸飼料容量占珠海海鱸飼料市場總量的80%以上。據《農財寶典》調查統計,2015年珠海僅海鱸一個品種的飼料市場銷量14-15萬噸,同比2014年增長20%左右;今年投苗量減少25%左右,估計飼料市場下滑20%左右,因此2016年的飼料容量大概在12-13萬噸。

事實上,珠海海水魚養殖面積在3萬畝左右,除了養殖海鱸2萬畝左右,其余1萬畝養殖黃花、盲曹、黃鰭鯛、紅魷等小品種,飼料用量約占珠海海水料市場容量3成左右,而且這些品種投喂海鱸飼料,雖然近年有些企業開發出黃鰭鯛、盲曹等細分小品種專用料,但是目前仍然主要投喂海鱸飼料(海水飼料),包括這些小品種,據統計,2015年珠海海鱸(海水)飼料容量20萬噸左右。

寡頭競爭,只剩下三家企業爭鋒

海鱸市場容量大且高度集中,吸引了眾多企業進入這個市場。然而,經過幾輪的競爭淘汰,珠海海鱸飼料市場由20-30家公司到目前只剩下寥寥無幾的幾家企業了,大部分市場被粵海、海大、通威三家企業瓜分,其中粵海和海大市場份額最大,特別粵海在海鱸市場的最高占有率曾經達到6成以上,而海大銷量近兩年也迅速發展;此外世海(如今更名為思凱汀)、德海、明輝、統一等企業也有少量的銷量。

事實上,海鱸飼料起步在2000年前后,珠海海鱸飼料的發展演變可以分為四個階段:第一階段(2000-2003年),為起步階段;最早進入珠海市海鱸飼市場的是福建福星、福建海馬等一些臺資企業,隨后中山統一、恒興、天邦、永勝、海大在2002年前后相繼進入以及一些本土企業珠海世海和海壹也生產海水料。這個時候的海鱸飼料競爭較為初級,海鱸養殖量也在緩慢發展,整個市場有20多家企業,但是沒有出現一家具有銷量優勢明顯的企業,處于發展階段,頭批魚的餌料系數一般為一包飼料出魚17-20斤。

第二階段(2004-2007年):整合階段;雖然這個階段海鱸進入快速發展時期,但是海鱸飼料已經進入洗牌階段。這個時期以粵海進入珠海海鱸市場為代表。據了解,粵海進入海鱸飼料市場的時間在2004年,粵海的進入將當時行業的餌料系數從一包料出魚20斤提高到22斤,又從一包料出魚22斤提高到24-25斤,在行業技術水平提高的過程,粵海、統一、世海、海大等一些企業逐漸脫穎而出,福建臺資企業、永勝、天邦等企業逐漸退出海鱸市場。這階段行業頭批魚的餌料系數一般為一包飼料出魚24-25斤。

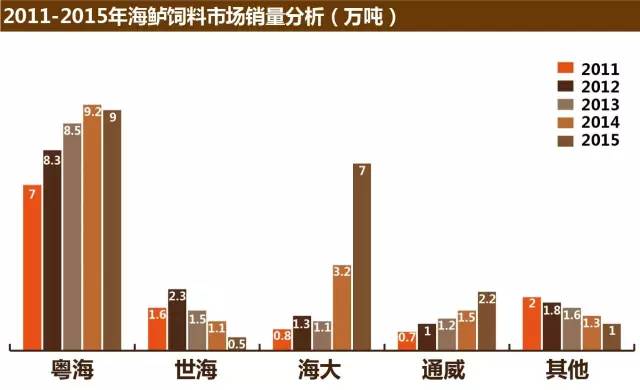

第三階段(2008-2013年):粵海一家獨大階段;2007-2008年是海鱸發展的一個轉折點,當時粵海又在技術取得突破性發展,從一包料出魚24-25斤發展到27-28斤,遙遙領先于行業,同時此時的粵海逐漸確立對蝦飼料發展優勢,聚焦資源發展海水魚市場,于是粵海在2008年首次拿下海鱸飼料銷量冠軍的寶座,一直延續至今,而且粵海的海鱸飼料銷量還保持逐年增長,從2008年的2萬多噸發展到2013年的8.5萬噸左右,市場占有率由20%提高到60%以上,由此成為海鱸飼料第一品牌。

這個階段,不少企業紛紛退出市場,而銷量下滑最明顯的兩家企業是統一和世海,統一的銷量由最高峰的2萬多噸下滑至三四千噸,世海由2012年的2萬多噸下滑至如今的幾千噸;與此同時海大、海為兩家企業緩步發展,雖然與粵海差距明顯,但也有1萬多噸的銷量。這階段,粵海繼續引領行業出魚餌料系數,頭批魚一包飼料出魚提高至30-31斤的水平。

第四階段(2014年至今):雙雄爭霸階段;這個階段以海大的迅速崛起為代表。之前粵海憑借技術優勢和靈活的資金政策如魚得水,形成一家獨大的局面。雖然2014年粵海海鱸料銷量發展至頂峰,達到9萬多噸的銷量,但是相比2013年8.5萬噸增長不大,而且占比六成多的市場已經難以繼續提高,同時粵海在稱霸海水飼料市場和提高蝦料市場占比后,第三次創業的重心放在淡水魚料,在淡水魚料板塊投入了不少資源。而海大在取得淡水魚和蝦料穩定銷量后,突然聚焦資源和通威同步對海鱸飼料市場發起攻擊,2014年海大的銷量達到3萬多噸,同比2013年增長一倍左右。因此,這輪競爭的本質是幾大集團重心的轉變,導致粵海和海大在這輪海鱸市場競爭之間的對比實力發生戰略性變化,形成了“此消彼長”的發展態勢。

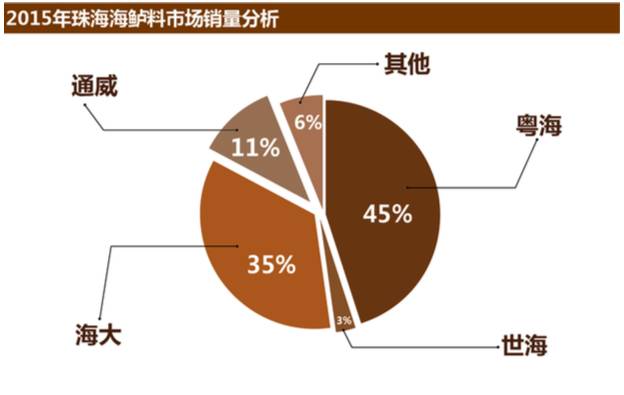

進入2015年,為了繼續搶占海鱸飼料市場,海大和粵海發生了聞名業內的飼料價格戰,海鱸飼料降價多達四次,降價幅度達到1050元/噸左右,競爭十分慘烈。海鱸飼料市場經過幾輪的競爭,只剩下為數不多的五六家企業。據《農財寶典》統計,2015年海鱸飼料市場銷量的前四名分別是:粵海9萬噸、海大近7萬噸、通威(珠海海為)2.2萬噸、世海0.5萬噸,其他廠家1萬噸左右;粵海和海大占據超過75%的市場份額,是不折不扣的巨頭壟斷行業。這個時期,行業頭批魚一包飼料出魚水平普遍達到31-32斤。

可以說,2015年是海鱸競爭的一個分界點,從此進入粵海和海大雙雄爭霸的局面;而通威的銷量也取得較大進步,達到2萬多噸,但與粵海和海大銷量的差距較為明顯。

粵海PK海大,雙雄爭霸還是三足鼎立?

目前海鱸飼企經過三次激烈競爭及洗牌已經進入相對成熟階段。因為經過激烈競爭后剩下的幾間飼料廠都是高手,高手與高手之間的過招,競爭激烈程度可想而知,海鱸市場競爭逐漸形成了粵海、海大、通威三大集團的攻防演練,甚至形成了水產兩大巨頭海大通威聯合抵抗粵海的三國演義競爭態勢,作為養殖端辨識度高、產業發展成熟的海鱸市場,這場經典的教科書般戰役吸引 了多方關注。

海大和通威在這場競爭中可以說是虎口奪食,因為海鱸是中國飼料競爭最激烈的一條魚,餌料系數競爭更是精準到一包料出多少斤魚,而粵海依靠穩定的質量和靈活的資金策略牢牢占據市場制高點,因此海鱸搶奪戰體現了行業最高水平的競爭,這場戰局中,海大和通威似乎保持著某種默契,特別是2015年的價格戰中形成了聯盟,粵海可謂曹魏,海大為孫吳、通威則是劉蜀,三大軍團似乎形成三足鼎立的雛形。然而,這場競爭在戰略上可以說是形成了孫劉聯盟抗擊曹魏陣營,但是直接交戰的主角是粵海和海大,我們將這場戰役分為三個階段:

第一,2012-2014年,粵海一家獨大,海大、通威布局階段; 2012年通威挖走粵海原技術總監,并收購珠海泓大飼料有限公司(珠海海為),劍指海鱸飼料市場;而2012年海大在珠海白蕉成立號稱亞洲第一的新廠——珠海市海龍,并于2014年3月高薪挖走粵海珠海海水料銷售主管,同時增加兩個品牌“廣州容川”、“錢博士”開拓珠海海水料市場,所以海大在海水料擁有珠海海龍、廣州容川和珠海容川三個銷售團隊及三個飼料品牌;在這期間,雖然粵海銷量繼續增長,但是海大重視飼料質量,與粵海的質量不相上下,銷量也逐步提升,為進攻打下市場基礎。

第二,2015年,海大進攻,粵海防守階段;粵海展現了自己的防守藝術,而海大則展現了超強的進攻能力,特別是極為出色的營銷能力,首先是廣州容川團隊的銷售主管是原來粵海的海鱸市場主管,甚至比現任粵海海鱸市場的主管還要熟悉海鱸市場,因此廣州容川不斷介入粵海的經銷商渠道;其次是通過與通威多次降價,逼迫粵海犯錯,因為海鱸飼料技術配方相當成熟,在原有價格體系下粵海的質量優勢十分明顯;因此,在粵海銷量遙遙領先于海大的背影下,海大不惜犧牲利潤甚至虧本來搶占市場,以小博大;在這個過程中粵海通過技術創新優勢,頂住海大多次降價壓力,保持質量穩定,并引爆了著名的圍魏救趙攻防戰,但是海大依然在原料價格上升時還進行降價,違背市場常理。而海鱸飼料作為粵海利潤主要貢獻點之一,加上近年粵海市場戰略發生改變,主要精力聚焦在淡水魚板塊,最終造成去年粵海犯了一些錯誤;其三,海大抓住優勢,不斷宣傳造勢放大,并且利用人海戰術,聚焦終端,甚至珠海海龍淡水魚料團隊也加入競爭,海大形成四個營銷團隊共三十多號人全面進攻海鱸市場。反觀粵海銷售團隊只有10來個人,但深耕海鱸多年,與經銷商之間保持良好的信任溝通,聚焦終端,頂住了海大的進攻。因此在一系列的策略下,海大的海鱸飼料銷量迅速增長,達到近7萬噸左右,粵海銷量穩住在9萬噸,首次出現下滑,但是下滑幅度很小,而且依然保持領先優勢,同時粵海迅速調整策略,糾正錯誤,繼續保持質量穩定優勢。這為粵海的反攻作好了鋪墊。

第三,2016年,粵海反攻,海大防守階段;在頂住海大的進攻后,作為海鱸料霸主,粵海依靠十多年在海鱸飼料上的技術配方積淀,今年粵海的飼料在成本控制和質量效果上表現出了強大的競爭力,今年上半年粵海多個養殖案例效果明顯領先于整個行業;與此同時,粵海不斷通過宣傳造勢,同時輔以扎實的技術服務,勢頭逐漸反超海大;而海大經過兩年的高速增長后,通過降價犧牲利潤搶占銷量的策略逐漸不適應競爭態勢的變化,而且今年增加了海鱸料利潤考核指標,加上今年原料價格的快速上漲,海大今年的飼料質量也出現了波動;同時海大原有的四個營銷團隊匯聚在同一個鎮市場,進攻時是優勢,但攻下市場后卻表現出明顯的劣勢,四個營銷團隊的競爭逐漸演變為內耗,甚至互相打架,而且龐大的營銷團隊需要銷量作為支撐,在銷量沒有增長的情況下,團隊的穩定性開始出現波動,進而影響海大在整個海鱸板塊的發展。所以,粵海充分利用海大立足不穩的劣勢,逐漸收復“失地”的同時,也深入“敵后”市場,扭轉了這場戰略決戰的局勢,繼續擴大領先優勢。

這場海鱸霸主之爭中,粵海和海大都是抓住對手犯錯而進行攻擊,體現了目前行業競爭的最高水平。作為兩大集團,犯錯的概率越來越小,未來幾年到了比拼真刀真槍階段,比拼的是企業系統能力和綜合運營能力,珠海海鱸飼料市場戰局可能進入雙雄爭霸的相持階段。不過,粵海的優勢是質量穩定、配方技術創新能力和靈活的資金策略,而海大的優勢是資本、規模和營銷,在市場辨識度高和注重質量穩定的海鱸市場,粵海正是通過三大優勢穩坐海鱸霸主多年,而海大的優勢如何更好地體現,仍需時間觀察。

真正緊張的是市場份額較小的企業,目前除了通威擁有一定的市場份額外,其他企業基本銷聲匿跡,這也是“老大和老二打架,老三不見了”的市場競爭規律,這是一個具有競爭壁壘的行業。

海鱸霸主之爭給行業帶來的思考

近年來,粵海在取得蝦料和海水魚料穩定的市場份額后,戰略性發展淡水魚料。而海大在蝦料和淡水魚料達到一定市場占有率后,按戰略部署,下一步必然要向海水料市場擴張,這是企業發展戰略和完善產品結構的必然結果,從這個角度看,海大與粵海的競爭,是不可避免的。

海鱸飼料的競爭在2015年達到頂峰,并發生了幾輪轟轟烈烈的價格戰,甚至引發了海大和粵海上演了一場圍魏救趙的攻防戰。海鱸激烈競爭的背后,實質是兩大集團在珠海海水魚料的角力發展到華南市場的全面博弈。事實上,去年海鱸料價格戰中悄然形成了湛江雙雄與水產兩大巨頭在華南特種水產料的公然對峙局面,形成“粵海+恒興VS海大,海大+通威VS粵海”的有趣局面。這場價格戰的主角是海大和粵海,為何作為彼此老對手的恒興、通威會分別和粵海、海大在這場價格戰上形成默契?

在蝦料領域,恒興與海大一直以來存在競爭,兩家企業的恩怨由來已久,在此就不敘述了,加上恒興當前的重心轉移到普通淡水魚料,與粵海不謀而合。而通威在華南水產板塊這幾年重心逐漸由淡水料往蝦特料傾斜,自然要搶粵海、恒興兩大對手的市場,因為粵海、恒興在華南特種水產料的市場份額最大,普通淡水魚料是通威華南市場的主要利潤貢獻點,同樣與海大殊途同歸。

“沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人,只有永恒的利益。”十九世紀英國首相帕麥斯頓的一句話,參透了國與國之間的微妙關系。這句話在水產競爭格局中也適用,作為直接對手的海大和通威、粵海和恒興,竟然在去年的價格戰中形成水產四大巨頭之間的博弈,實屬罕見,所以海大和粵海在海鱸市場的斗智斗勇足已寫進教科書。

四大巨頭的分排站隊,實質上說明水產飼料行業發展,企業從單品致勝,到寡頭企業向全產品線擴張,這個過程中的競爭是贏者通吃的局勢,通威稱霸普通淡水料后部署特種水產料,海大瞄準海水魚料及高檔水產料、粵海和恒興欲在普通淡水魚料突圍,畜牧巨頭進軍水產業,水產巨頭進軍畜牧市場,均是行業大企業大勢所趨。在寡頭企業碾壓之下,中小企業的生存空間在哪里?

按照經典營銷學的觀點,市場是會變化。中小企業要重在創新,瞄準成長型的市場,避免產品的同質化,純粹靠價格與大企業廝殺。隨著行業整合加速,寡頭企業成長,大企業像收割機,特別是在洗牌期,所有行業都呈現出贏者通吃的跡象,行業沒有第三名。

面對這場海鱸飼料攻防演練,真正應該反思的是中小企業。中小企業如何尋找利基市場,如何做到比大企業早半步?這在所有寡頭競爭的行業,都面臨同樣的問題。互聯網行業中的“騰訊帝國”,依靠強大資本和復制能力,收割小微創新企業的市場。不可避免的,“騰訊現象”在水產行業也會上演。目前,業內公認加州鱸飼料、大黃魚飼料、石斑魚飼料是發展方向,更是小企業值得開發的市場,當時機一旦成熟,大企業大兵壓境,小企業如何應對?

作為競爭最激烈的市場,此輪海鱸攻防戰的真正意義恰在與此,如果行業因此輪海鱸的激烈競爭自動分為高檔料陣營和淡水料陣營,悲哀的是小企業根本沒有站隊選擇的權利,只能在價格戰的裹挾中的見招拆招,甚至亦步亦趨。它提醒更多的中小企業更清晰地認識到目前水產行業寡頭競爭的格局,小企業只為創新而生,而且創新的門檻在一步步提高。不創新,毋寧死,這是中小企業的宿命,也是最大價值。目前水產行業處于混亂的競爭局勢當中,高度清晰的海鱸市場已經走在前面,進入寡頭發展階段,未來更多的區域市場會趨向海鱸這樣的發展態勢,越來越多企業將會被淘汰出局。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新紙媒傳遞

今日要聞

熱點推薦

X